[The Menu] 2022 : [더 메뉴]

![[The Menu] 2022 : [더 메뉴]](/content/images/size/w1200/2025/12/----------.png)

★★★ : 6/10

[더 메뉴](2022)는 초호화 레스토랑에서 펼쳐지는 여러 손님들과 미쳐버린 셰프 사이의 이야기를 담은 스릴러 영화이다. 절제된 동시에 과감한 연출을 통해 이끌어낸 불쾌감과 철학적인 질문을 던지는 흥미로운 이야기로 호평을 받았다.

다만 영화의 전개 자체가 특이하고 일반 관객에게는 다소 현학적으로 받아들여질 수 있다. 그러나 영화가 특유의 소름 돋는 연출을 통해 그 분위기와 감정을 전달하는 힘이 강력하다는 것은 영화를 시청한 모두가 느낄 수 있을 것이다. 그러한 추진력을 느끼는 것만으로 해당 영화를 볼 가치는 충분하다고 자부한다.

시선을 끄는 일차적은 연출과 충격적인 이야기의 개성 외에도 영화 내의 여러 요소의 배치와 이들의 철학적 의미의 연결도 훌륭하다. 이들은 영화를 한 주제로 묶어 영화의 방향성을 확실히 함과 동시에 관객을 더 적극적인 소비자로 만든다.

종합적으로, [더 메뉴]는 직접 다가오는 일차적인 흥미와 고찰이 필요한 철학적 주제의 배치 간의 균형이 잘 잡힌 훌륭한 영화라고 할 수 있다.

ㅤ

이야기가 매우 일반적이지 않고 짧게 요약하기 어렵다. 내용이 자세하게 나온 편이니 영화를 보지 않고 글을 읽겠다면 빠르게 훑어보면 좋을 것이다.

ㅤ

ㅤ

본 글은 영화의 기본적인 줄거리를 따라가며 몇몇 장면과 연출의 의미와 주제와의 연관성을 소개한다. 영화 특성 상 해석이 개인적인 관점이 다소 포함될 수 있다. 그러나 이를 누구나 이해할 수 있도록 영화 속에 등장하는 근거들을 충분히 포함할 것이다.

ㅤ

- 이동진 | ★★★☆

죽여줍니다

- 박평식 | ★★★☆

IMDb rating : 7.2/10 (464K)

metacritic - User Reviews : 6.8/10 (434)

metacritic - Critic Review : 71/100 (45)

ㅤ

(스포)

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

영화의 시작과 함께 마고는 담배를 피우고 그녀의 애인, 타일러에게 꾸중을 듣는다. 그녀는 호손에 어울리지 않는 듯 여전히 심드렁한 모습이다. 타일러에게 식사 가격이 인당 1250달러라는 사실을 듣고 롤렉스라도 먹는거냐며 놀란다. 한 번의 식사 인원인 12명에는 이들 외에도 다양한 사람들이 포함되어있다.

이들과 식사를 함께하는 손님들은 모두 경제적으로 성공한 사회의 고위층이다. 부유한 노부부, 저명한 음식 평론가, 영화 배우 등 상류층의 등장은 고급스러운 분위기를 위한 높은 가격이라는 소재를 설득한다.

레스토랑 호손의 소유주인 더그 베릭의 동업자들을 본 타일러는 이들을 돈지랄하러 온 사람들이라 칭하며 비판한다. 이는 이들의 등장이 심층적으로 영화의 주제 중 하나가 경제적 상류층들의 허위허식에 대한 비판이라는 것을 나타낸다. 소비의 목적이 자기과시가 되는 순간 그 진정한 가치가 희석된다는 것이다.

이와 더불어 신비한 분위기를 형성하기 위해 호손을 육지로부터 멀리 떨어진 섬에 배치하였다. 이는 또한 추후 스릴러로 분위기를 전환하기 위해 고립감을 강조하는 요소이기도 하다.

ㅤ

ㅤ

ㅤ

마고는 사실 원래 예약되어있지 않은 못 온 타일러의 일행을 대신하여 온 사람이었다. 이 사실을 들은 웨이트리스, 엘사는 의미심장한 표정을 짓는다. 호손의 셰프, 슬로윅은 코스의 첫 메뉴를 선보이며 '그냥 먹지 말라'는 연설을 한다. 연설이 끝난 후 마고는 황당해 하고 타일러 눈물을 보인다(?)

ㅤ

섬의 선착장에 도착한 들어온 마고는 "마치 무도회(prom) 같네" 라 말하며 비꼰다. 그러자 타일러는 무도회에 가본 적 없다고 말한다. 그러나 이는 타일러가 이전부터 다른 사람들과 다르게 호손과 그곳의 화려하고 정교한 요리를 진심으로 대하는 태도와는 상반되는 요소이다. 호손에 동화되지 못하는 모습을 강조하듯 해당 대사가 삽입되어 있다는 것이다.

식사 시작 전 엘사는 사진 촬영이 불가하다 공지하며 '셰프는 요리의 아름다움이 찰나성에 있다고 믿는다.' 라고 말한다. 그러나 나중에 이어지는 셰프의 연설 중 '저 밖의 자연은 영원합니다(timeless), 그러나 이 안의 우리는 의미없습니다(meaningless).' 라는 구절이 등장한다.

이 두 구절이 서로 모순된다는 것을 알 수 있을 것이다. 아름다움이 곧 찰나성에 있다는 말과 영원한 자연에 반하는 이곳의 사람들은 의미 없다는 말을 동시에 한다. 이러한 찰나성에 대한 모순된 태도는 'timeless'가 오직 '영원함'만을 의미하지는 않더라도 해당 단어가 사용된 데에는 분명한 의도가 있음을 시사한다.

\( 1. \) '요리의 아름다움은 영원함에' 의 모순

\( 2. \) '이 안의 우리는 의미 없다' 의 모순

\( 3. \) 슬로윅과 호손 자체의 모순

'timeless'의 사용이 해석의 오류나 작가의 실수가 아니라는 가정 하에 이는 위 \( 3 \)가지로 해석할 수 있다. 슬로윅과 엘사의 말 중 단 하나가 이들이 의도한 바일 때 나머지 하나가 거짓임에 근거해 \( 1 \)번과 \( 2 \)번이 도출되었다. \( 2 \)번의 도출에 사용된 슬로윅의 연설에서 '자연의 영원함'은 작품에서 논하고자 하는 철학적 주제에서 벗어난 경향이 있으므로 고려하지 않는다. 또 이들의 말이 모순된다는 사실 자체에 집중한다면 \( 3 \)번을 얻는다.

정리하자면, \( 1 \)번은 정교함과 완벽함, 아름다움 등 호손의 목숨과도 같은 특색에 반하는 내용을 품었다. 또 \( 2 \)번은 슬로윅이 말하는 인간의 불안정함과 자연에 대해 느끼는 허무감 등의 대상의 모순을 제시한다. 이들과 독립된 \( 3 \)번은 슬로윅과 엘사 간의 모순이라는 내용 구조 그 자체로 이러한 특징들과 이들로 정의되는 호손을 다시 한 번 반박한다. 이러한 요소들은 사라지지 않고 모두 후술할 주제와 연관이 있다.

ㅤ

ㅤ

이 다음에 나오는 메뉴는 가관이다. 빵 접시에 빵이 없고 소스만이 나오자 동업자 삼총사는 당황하며 빵을 달라고 부탁하지만 엘사는 이를 웃으면서 거절한다. 그러고는 그의 귀에 대고 "너의 욕망보다는 적게, 너의 주제보다는 많게 먹게 될 것'이라며 소름 끼치는 말을 하고는 떠난다.

영화의 전개 상 두 번째 코스는 영화의 이질적인 분위기와 개성을 점층적으로 전달하는 동시에 이전의 주제를 뒷받침하는 역할을 가진다. 또 평론가가 언급한 '분리된 에멀전'이 계속 그녀에게 지급되는 것은 기억에 남는 영화의 소름 돋는 코미디(?) 장면이다.

2번째 코스인 빵 없는 빵 접시가 나올 때 슬로윅은 역사와 연관지으며 빵은 서민들의 음식이니 상류층인 선님들에겐 대접할 수 없다고 말한다. 대부분의 사람이 당황하지만 음식 평론가, 릴리언 블룸은 그가 계급의 역사와 음식을 엮은 창의적인 시도라 평한다. 타일러도 이건 단순한 요리가 아닌 스토리텔링이라고 흥분한다.

이외에도 이는 앞서 나온 사회 고위층에 대한 비판이라는 영화의 주제 중 하나와 연관되어 있는 요소이다. 영화 속의 손님들은 해당 메뉴가 과거 서민의 단순 배를 채우기 위한 식문화를 참신하게 비꼬았다고 생각한다. 그러나 그들의 말을 듣는 관객은 이를 그대로 받아들이는 블룸과 타일러의 태도에 의구심을 가질 것이다. 빵이 없는 빵 접시라는 메뉴가 고급 레스토랑에 등장한 것 자체가 영화적으로 일상에선 부자연스러운 상황을 연출하려는 제작자들의 의도가 보이는 요소라는 것이다.

곧 이를 통해 영화가 아방가르드의 흐름에 탑승한 예술에 대해 다수의 지식인, 더 나아가 사회의 상류층이 보이는 무차별적인 호응의 모순을 역설한다는 사실을 알 수 있다. 원론적으로 생각해보아도 한 음식이 '사람의 배를 채우는 것'이 목적이기 때문에 해당 음식을 코스에서 배제했다는 논리를 요리에 적용 시키는 행위의 모순이 드러난다. 음식의 가장 기본적인 존재 이유를 반박하는 메뉴를 호평하는 모습을 통해 영화는 근본을 잃고 '반대만을 위한 반대 명제' 를 내세우는 전위 예술의 현학성과 겉치레를 꼬집는다.

그러나 영화가 진행되며 관객은 이러한 비판이 곧 슬로윅의 비판과 일치한다고 느끼게 될 것이다. 이는 고위층에 대한 그의 태도를 서서히 관객에게 전달하며 행동을 효과적으로 설득한다. 일반적이고 유연한 상징적 의미로 분위기와 흥미를 위한 것으로 보이는 충격적인 연출과 슬로윅을 비롯한 직원들의 대사들을 하나로 묶고 뜻을 부여하는 것이다. 해당 성질이 바로 [더 메뉴]의 장점이라 할 수 있다. 일차적으로 참신하고 직접 다가오는 형식의 단적인 연출로 관심을 끌면서도 이는 영화의 다른 요소들과 맥락을 통해 간접적으로, 혹은 형태적, 의미적 유사성 등을 통해 직접적으로 연결된다.

타일러는 이 두번째 코스를 보고 슬로윅을 '규칙따위는 무시한다 (fuck about the rules)'라 설명한다. 이에 마고가 '무시하면 안 될 규칙들이 있다'는 답을 하자 타일러에게 핀잔을 듣는다. 위 내용을 통해 영화 내에서 타일러의 말이 비판의 대상이 되어가는 흐름을 유추할 수 있다. 동시에 마고가 말한 '무시하면 안 될 규칙들' 이라는 개념은 설득력을 얻으며 후반부에 다뤄지는 영화의 핵심적인 메시지를 간접적으로 나타낸다.

ㅤ

ㅤ

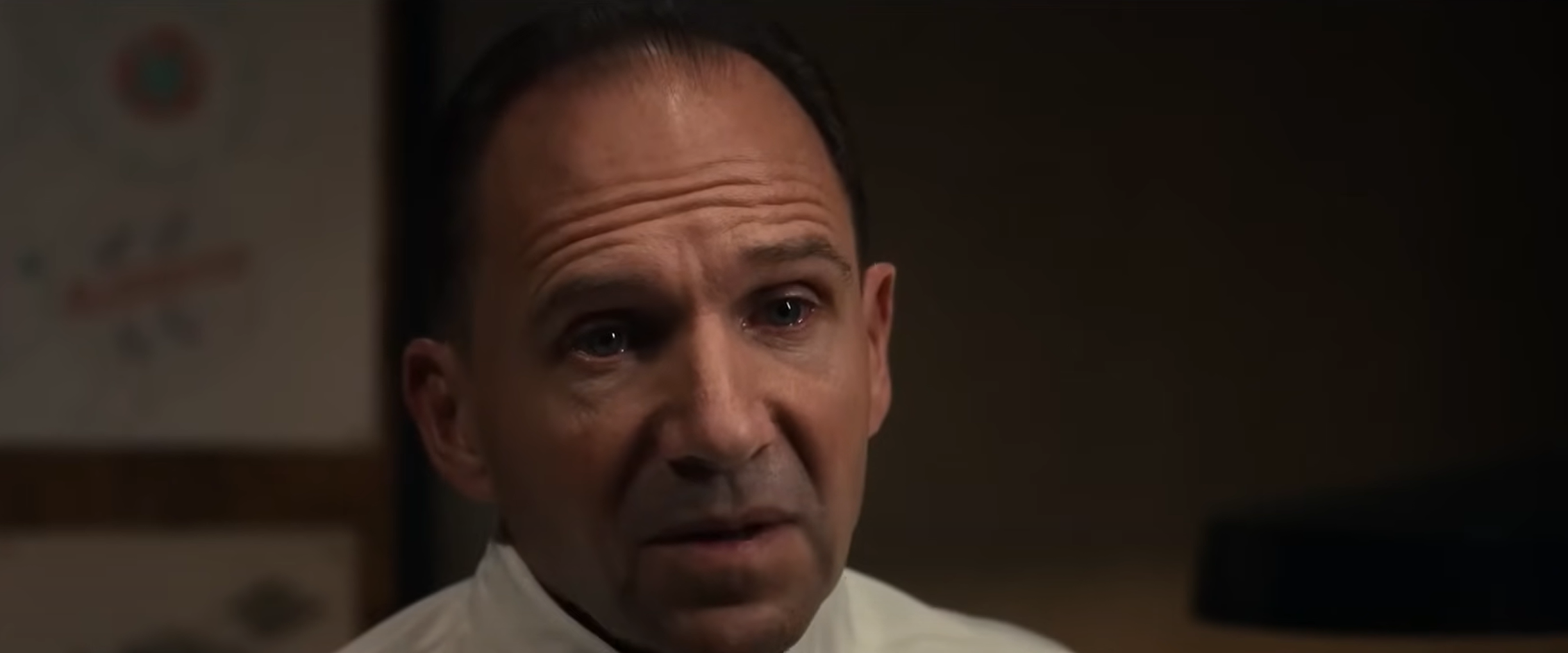

황당해 하는 손님들을 뒤로 하고 코스는 계속 강행된다. 슬로윅은 어머니의 목을 조르는 아버지의 허벅지를 주방 가위로 찌른 불행한 가정사를 언급한다. 그 직후 서빙된 토르티야에는 손님들의 치부가 인쇄되어 있다. 어수선한 분위기 속, 다음 메뉴인 '난장판'에서 부주방장, 제레미 라우덴이 총을 입에 물고 자살한다. 이런 상황에서도 슬로윅과 직원들은 '모두 메뉴의 일부입니다.'라는 말로 손님들을 진정 시키려 한다.

세 번째 코스인 '추억'부터는 영화가 이어갈 스릴러적 분위기를 본격적으로 밀고 나간다는 것을 알 수 있다. 슬로윅의 메뉴 설명은 이전의 단순히 특이하기만 한 연설이 아닌 그 자체로 각 메뉴들과 레스토랑의 개성이 되어간다. 이를 기점으로 이어지는 영화적 긴장의 고조는 클레식하지만 정교한 흐름으로 영화의 완성도의 한 축을 담당한다.

주제적인 측면에서 손님들에게 지급된 토르티야들은 영화의 기괴함과 갑작스러운 당혹감을 단적으로 표현함과 동시에 손님들에 대한 비판의 태도가 담긴 요소이다. 이는 타일러와 블룸을 제외한 손님들 모두의 단순 부끄러운 일부터 윤리적, 법률적으로 심각한 치부까지 다양한 과거를 상기시킨다. 고위층들의 겉으로 드러나지 않고, 그렇기에 겉과 대비되는 추악함을 끄집어내는 것이다.

블룸의 토르티야에는 그녀가 평하고 폐업한 식당들의 모습이 세겨져있었다. 그녀의 권위가 수많은 요리사들의 인생인 식당을 문 닫게 한 것이다. 각자 자신의 직업으로서 가지는 의무를 이행했을 뿐이나 아무 가해자 없이, 오직 권위의 존재만으로 해당 현상이 일어났다. 슬로윅이 그 식당들의 모습을 보여준 것은 단순히 블룸을 당황시키기 위한 장난이 아닌 사회의 불평들을 모두에게 알리기 위한 운동의 성격이 있다는 것이다.

ㅤ

토르티야를 보고 당황한 손님들을 뒤로 하고 직원들은 더러워질 대비라도 하는듯 바닥을 넓은 비닐로 덮어둔다. 그 위로 올라온 제레미와 슬로윅 간의 대화의 내용은 주제적으로 유심히 살펴볼 필요가 있다. 제레미는 젊을 때부터 슬로윅을 동경해왔고 그처럼 되기 위해 호손에서 일하기 시작했다고 한다.

슬로윅은 제레미의 재능을 인정하며 훌륭한 요리사라며 칭찬하지만 곧이어 그러나 위대하지는 않다며 그의 꿈이자 바람이었던 자신처럼 되는 것은 불가능하다 말한다. 슬로윅의 이어지는 질문은 '위대함'과 이를 이룬 자에 관해 생각하게 한다. 요리사들은 자신의 인생을 담은 음식이 제대로 알지도 못하며 허세로만 가득 찬 상류층에게 그대로 낭비되는 삶에 지친다. 그렇듯 제레미는 업적이나 재능이 아닌 진짜 자신의 삶을 원하냐는 슬로윅의 질문에 아니라고 답한다.

슬로윅은 자신의 인생을 호손에 바쳤다고 후에 말한다. 그렇다면 그가 말하는 '진짜 삶'에는 그의 인생인 호손에서 그의 재능과 업적인 호손을 빼고 아무것도 남지 않는다. 한 젊은 남자의 꿈을 사는 슬로윅의 삶에는 오직 계속 되는 요리와 의미없는 서빙과 비평만이 있었다. 그 대답을 마지막으로 제레미는 글썽이는 눈물과 함께 자살한다.

ㅤ

영화에서 관객이 어떤 인물을 하나의 사람으로 받아들이고 극에 몰입할 수 있도록 하기 위해 주로 해당 인물이 음식을 먹는 장면을 보여준다. 인간이 목숨을 유지하기 위해 필수적이며 살아가며 행하는 가장 기본적인 동작인 '먹기'를 통해 이의 인간성과 자연스로운 친근함을 관객의 무의식 속에 각인시키는 것이다.

슬로윅은 처음 등장하는 장면부터 소스의 맛을 확인하기 위해 소스를 한 입 먹는다. 그러나 경직된 표정과 입모양은 부드러운 동작들과 대비되며 그의 부자연스러움과 기괴함을 강조할 뿐이었다. 그는 음식을 먹었으나 그것이 인간으로서의 삶을 위한 행위는 아니었다. 음식을 만들 때도 그러했다.

ㅤ

추가적으로 눈앞에서 사람이 권총으로 자살해 페닉에 빠진 손님들을 진정 시키려는 엘사와 슬로윅의 '이건 모두 메뉴의 일부입니다' 라는 말은 이후에도 자주 등장한다. '메뉴' 라는 단어를 강조하며 제목과 반복되는 대사를 연결 지으며 흥미를 더한다. 그러나 해당 문장은 단순히 제목과 관련된 반복을 만들기 위해 끼워 넣어진 대사가 아니다.

슬로윅은 모두에게 완벽한 음식을 제공하기 위해 모든 손님들의 비밀을 꾀고 있으며 이는 이전 코스인 추억의 토르티야에도 과감히 드러난다. 섬에 입장하는 마고가 사실 이전부터 예약되어 있는 손님이 아닌 대타라는 사실을 들은 엘사가 의미심장한 표정을 지은 것도 이러한 계획에 어긋나기 때문이다. 이로부터 알 수 있는 그들의 계획의 소름 돋는 치밀함과 정교함을 직접적으로 강조하는 대사가 바로 '모두 메뉴의 일부' 라는 것이다.

영화는 집착으로 발전한 슬로윅의 열망이 향한 정교함과 완벽함이라는 추상적 개념을 구체적인 메뉴라는 대상을 통해 투영시키켜 보여준다. 실제로 관객이 그의 밀도 있고 암울한 정서에 익숙해진 후반부에 가서야 완벽함과 순수함이 슬로윅의 대사로서 직접 등장한다. 그 이전까지 이를 확실하게 표현하기 위해 영화는 계획과 예술 등의 개념을 겹치게 하며 슬로윅과 메뉴를 동일시하는 성격을 보인다는 것이다.

ㅤ

ㅤ

네 번째 코스가 끝나자 슬로윅은 갑자기 마고를 호출하고 결국 모두가 죽을 것이라 말한다. 그 다음에는 입가심 차를 서빙하고 몇 가지 질문을 받는다. 그러고는 마고와 다시 한 번 사무실에서 독대한다. 여자들은 한 직원과 대화하며 모두가 죽을 거라는 말을 듣는다. 블룸이 설득을 하려 했으나 대차게 거절당한다.

슬로윅은 마고에게 진짜 이름을 묻고 그녀는 계속 마고라고만 답하지만 슬로윅은 반박하며 코스의 목적을 드러낸다. 또 그녀가 계획되지 않은 불청객이라 하며 당신 때문에 코스 전체가 틀어진다고 말한다. 그는 모든 손님 리스트가 전부 계획된 것임을 직접 밝히고 리스트와 이들의 정보 뿐만 아니라 이들 모두, 그 자체가 메뉴와 코스를 구성하는 요소임을 암시한다. 모두의 죽음이 곧 코스의 마무리이자 완성인 것이다.

슬로윅은 계획에 포함되지도 않고 어울리지도 않는 마고에게 '먹는 자'와 '주는 자' 중 하나를 확실히 고르라고 한다. 둘 모두 코스의 마지막에는 죽는 것은 사실이나 슬로윅은 이 선택은 중요하다며 다음 코스 이전까지 15분의 시간도 준다.

먹는 자와 주는 자의 엄격한 구분과 이들의 모순은 슬로윅과 타일러를 비롯한 다른 손님들과 강하게 연결되며 영화의 핵심적인 이야기를 다시 한번 관통한다. 먹는 자는 영화 상에서 일차적으로는 손님들을 의미한다. 또한 그 내부에선 이들과 같은 허위허식, 목적 없는 과소비 등의 상징적 의미를 지닌다. 항상 같은 이야기와 상징에 관객이 질릴 것을 예상한 듯 영화는 다음 요리인 입가심과 함께 또 다른 철학을 담아낸다.

차를 서빙하며 슬로윅은 '좋은 차 한 잔이면 모든게 해결된다.' 라는 말을 하며 손님들에게 질문이 있냐며 묻는다. 이에 타일러는 자신의 지식을 뽐내려는 듯 차에 베르가모트가 들어갔는지 묻고 슬로윅은 대충 맞다며 대답한다. 그 다음 슬로윅은 자신이 그들을 죽이는 이유를 설명하며 영화가 말하는 수많은 모순들을 전달한다.

리브렌트 부부는 호손에 11번이나 오고도 이 횟수도 기억 못 할 뿐더러 수 많이 서빙된 메뉴들 중 단 하나의 재료도 기억하지 못한다. 한 끼에 1250불을 지불하고도 값비싼 범가자미와 대구를 햇갈리는 그들을 본 '주는 자', 슬로윅은 자신의 인생이 소비된다는 생각을 한다. 즉 영화는 경제적인 특권을 가지고도 이를 그대로 낭비해 버리는 상류층의 모습을 해학적으로 표현하며 풍자한다. 아무것도 알지 못하면서 자신을 고급화하는 추행에 슬로윅이 이들을 불러 죽이는 계획을 세운 것이다.

음식 평론가, 릴리언 블룸은 먹는 자와 주는 자 사이에서 어느 곳에 속해야 할지 정하지 못할 수 있다. 그녀는 분명히 음식을 먹지만 허세가 아닌 음식에 대한 확실한 지식을 가지고 있다. 그리고 블룸의 메니저는 오래전 그녀가 슬로윅을 지지해 그를 현재의 호손이 존재할 수 있게 하였다고 말한다. 그러나 그녀를 대하는 슬로윅의 태도는 그가 그녀는 나머지와 결이 다를 뿐 근본은 같은 먹는 자임을 확신한다는 듯 강경하다.

먹는 자에 대한 영화의 일관된 부정적 태도에도 불구하고 주는 자가 부정적인 의미에서 벗어나는 것이 아니다. 영화는 릴리언을 통해 이전부터 쌓아왔던 주는 자의 비극을 확실시 하려 한다. 이전 코스3. 추억에서 릴리언의 토르티야에는 그녀가 평하고 폐업한 식당들의 사진이 새겨져 있었다. 그러나 그 곳들은 호손과 같은 최고가의 레스토랑도 아니고, 슬로윅과 같은 예술가의 퍼포먼스도 포함되어 있지 않다. 그러니 그들은 식당을 '목적'으로서, 슬로윅처럼 그들의 인생을 서비스하며 운영하는 것이 아닌 가족의 부양과 같은 분명히 구분된 목적이 있다는 사실을 알 수 있다. 그렇다면 그들은 슬로윅과 호손의 직원들처럼 인생을 평 받는 삶에 지칠 필요가 없을 것이다. 그러나 이러한 비극의 탈출구가 품은 역설은 바로 호손의 일부었던 부주방장, 제레미의 말을 통해 드러난다.

줄리언은 자신의 인생인 메뉴가 평 받는 인생에 지쳤다. 그리고 항상 동경해온 셰프 슬로윅의 인생은 원하지 못했다. 그러나 그가 슬로윅과 같은 인생을 거부한 이유는 평가 받는 과정 그 자체가 아닌 그러한 방식으로 소멸한 메뉴가 지나간 후에 남은 공백에는 자신의 인생이 남아있지 않았기 때문이다. 그들에게 중요한 것은 셰프와 같이 언제나 좋은 평을 받는 인생이 아닌 그 모든 것이 지나가고 난 이후의 남은 것들이다. "나의 명성, 제능이 아닌 나의 진짜 삶을 원해?" 라는 질문에 아니라고 답하듯 요리가 인생인 그들에겐 이의 소멸, 그리고 그 이후인 허전함이 곧 모든 것인 뜻이다.

이와 같은 관점으로 블룸에게 평을 받은 이들과 다른 심도의 주는 자들에게 또한 평 받는 것 자체가 중요한 것은 아니다. 평을 받는 요리들이 자신들의 인생이 아닌 그들에게는 더욱이 그렇다. 다시 한 번 더 그들에게 중요한 것은 요리와 구분된 다른 목적이다. 권력이 충분치 않아 막지 못한 식당의 폐업은 그 요리사들의 목적을 어떤 경로로든 방해했을 것이다.

릴리언이 폐업으로 이끈 식당의 주인이 비극을 겪은 것은 모두가 영화를 보며 알 수 있었을 것이다. 그러나 앞선 일련의 문단들을 통해 전하고 싶은 말은 '주는 자'가 어떤 상황과 직업적인 심도에 놓이든 주는 자로서 가지는 이들의 절망은 일어난다는 것이다. 평 받고 소멸하는 것이 자신의 인생이든, 요리든 그 이후 남은 것을 지키지 못하는 상황이 그 것이다.

ㅤ

슬로윅은 마고가 사무실에 들어오자 바로 그녀도 자신을 포함한 직원들과 똑같은 서비스직이니 밑바닥 인생, 즉 주는 자가 적당하다 말한다. 그러고는 슬로윅은 마고가 리브렌트 씨와의 관계를 물어본다. 마고가 밝히길 리브렌트 씨는 마고에게 돈을 주며 조건 만남을 하는 사이었으며 이는 영화가 다시 한 번 고위층의 숨겨진 추함을 비판함을 나타낸다. 해당 주제는 수 없이 다뤘으므로 영화는 독대 신을 통해 분위기를 바꾸고 영화가 말하려는 메세지와 주제를 결말의 것과 이어준다.

슬로윅: 서비스 제공이 즐겁나?

마고: 그래. 즐거웠지[Yes. I used to.] 그쪽은?

슬로윅: 즐거웠지만...[I used to... But] 이미 남을 위해 요리해야겠다는 마음은 사라진 지 오래고, 그 때 마음이 너무 그리워.

슬로윅의 마지막 대사는 이전까지 호손이 표면적으로 보여준 모습과 완전히 대비된다. 정교한 기술과 완벽한 예술을 표방하던 호손에서 과거에 요리하는 마음에 대한 그리움을 느낀다는 것과 부유층과 먹는 자에 대한 명확하고 지속적인 비판이라는 태마까지 이어가던 강경함이 충돌한 것이다.

해당 장면이 시사하는 바는 영화의 흐름 상에서 븐 위치를 차지한다는 사실은 이전부터 이어져온 중요한 대사들과의 상호작용에서도 눈치챌 수 있다.

ㅤ

기본적으로 이는 주는 자, 그 중에서 슬로윅과 같이 인생과 요리를 맞바꾼 자들에게 닥치는 비극을 나타낸다. 앞서 주는 자는 어떤 위치에 놓이든 한 번 마주한 이상 피할 수 없는 상황에서 절망의 경험이 블룸을 통해 드러남을 언급했으나 사실상 영화는 해당 장면을 통해 슬로윅과 같은 경우를 강조한다는 것이다.

ㅤ

슬로윅의 말을 통해 이전까지의 호손을 반박하는 모습은 지속적으로 등장하는 '이건 모든 메뉴의 일부입니다' 라는 문장에서도 드러난다. 호손의 메뉴는 그 자체와 더 나아가, 슬로윅의 정체성이자 결점없는 완벽함을 상징한다. 또한 모든 손님들의 개인적인 사정과 치부까지 전부 꾀고 있는 모습도 이를 나타낸다. 서비스, 즉 메뉴의 제공에서 오는 즐거움이 사라졌고 이를 그리워하는 슬로윅의 마음은 이러한 무결점성에 반하는 강한 요소이다.

ㅤ

네 번째 코스, 난장판을 서빙할 때 등장한 슬로윅과 자살한 부주방장, 제레미간의 대화는 해당 주제를 사전에 나타냈다고 볼 수 있다. 과거에 슬로윅과 요리에 대한 동경이라는 긍정적인 마음을 품고 호손에 합류한 제레미는 요리하는 것이 즐거웠던 과거의 슬로윅을 상징한다. 또한 이에 따르면 결국 슬로윅의 진정한 인생을 바라지 않는다는 제레미의 말은 즐거움이라는 목적을 잃고 고통 받는 그를 나타낸다고 할 수 있다. 슬로윅은 코스 진행 중 연설에서 '목적을 잃은 예술가는 한심할 뿐' 이라고 말하기도 한다. 기쁨을 잃고 그리워하는 자신을 본 슬로윅은 한심함을 느꼈다. 두 번째 코스의 서빙에서 마고가 말한 요리에서 '무시하면 안 될 규칙들도 있다' 는 말이 이러한 뜻일지도 모른다.

ㅤ

첫 코스의 등장과 함께 슬로윅의 연설과 엘사의 안내 사이에서 발생한 모순을 소개하였다.

\( 1. \) '요리의 아름다움은 영원함에' 의 모순

\( 2. \) '이 안의 우리는 의미 없다' 의 모순

\( 3. \) 슬로윅과 호손 자체의 모순

요리의 아름다움은 영원함에 있지 않았다. 요리를 하면서 오는 행복과 즐거움은 남을 위해 요리하는 마음에는 있어도 영원함 같은 무언가에는 있지 않았다. 영원함을 포함해 호손이 표방하는 완전함과 같은 가치들의 무의미가 나타난다.

남을 위해 요리하는 마음이라는 관점에서 \( 2 \)번을 설명할 수 있다. 해당 연설이 등장한 영화 초반과 슬로윅이 말한 '남'과 '우리'는 문맥 상으로 해당 작품이 비판하는 사회의 고위층이 아니다. 어떻게 보면 요리의 궁극적 목적이 향한 대상인 '남'이란 해당 비판의 대상과 대비되는 존재라고 할 수 있다. 그러한 면에서 '이 안의 우리' 는 요리의 목적이자 영원함을 넘어선 강력한 동기이자 의미를 나타낸다.

이러한 호손의 내부적인 모순과 대립이 곧 호손의 완전무결을 반박하며 슬로윅의 불안정함을 나타내기도 한다.

ㅤ

ㅤ

마지막 코스 직전, 타일러와 이야기 해야 한다는 슬로윅은 그를 주방으로 불러 실제로 요리를 시킨다. 타일러의 요리가 실패하자 슬로윅은 그에게 귓속말을 하고 타일러는 주방 복도로 가 넥타이로 목을 매 자살한다. 주는 자의 역할을 받은 마고가 슬로윅의 지시를 받고 간 훈연실에서 칼을 챙겨 슬로윅의 방으로 이동해 미행한 엘사를 죽인다. 그의 여러 사진들을 발견하고 해경으로 구조 요청을 보낸다. 그러나 이까지 처참히 실패하고 손님들은 절망하며 영화는 마지막을 향해 달려간다.

슬로윅은 타일러에게 다가가 그와 식당 입장 몇 달 전부터 연락해 왔다는 사실을 밝힌다. 이 때 2명 이상만 예약이 가능하다는 사실을 알고 있던 타일러는 모두가 죽을 것을 알면서도 해어진 전애인을 대신할 마고를 만난 것이다. 이에 배신감을 느낀 마고는 타일러를 폭행한다.

타일러는 먹는 자로서 보여주는 인간의 부정적 단면 중 이전의 것들과 반대되는 방향으로의 극단의 예시라고 할 수 있다. 풍부한 지식과 열정, 실행력을 가진 사람이 예술에 인간성을 바치는 모습을 나타낸다. 자신의 장점과 관심이 심화되는 방향으로 진행되자 좋지 못한 결과가 생기는 것이 주는 자의 경우와 유사하게 보이기도 한다.

마고를 말린 후 슬로윅은 베르가모트를 알아낸 것도 언급하면서 다른 모든 사람들과 다르다고 칭찬하며 셰프복을 입힌다. 그러고는 셰프는 요리를 해야한다며 그를 주방으로 이끌고 호손의 모든 직원들이 그의 요리를 지켜보도록 하였다. 이에 더해 엘사는 요리 시연이라며 손님들을 끌어모은다.

이 때 타일러는 앞서 언급한 먹는 자의 한 종류를 나타내기도 하지만 주는 자의 비극과 무너짐이 오직 요리사의 심적인 내부에서만 발생하지 않는 다는 것을 상징하기도 한다. 직원들이 타일러를 뒤에서 지켜 보는 모습을 자주 비추는 것은 외부에서 오는 주는 자의 부담과 압박을 표현한다. 타일러가 요리하는 모습에 슬로윅은 '요리 혁명이 따로 없구만' 이라며 감탄한다.

타일러의 요리는 화려한 겉치레로 가린 추하고 무능력한 모습을 나타내기도 한다. 영화 내내 타일러는 슬로윅에게 베르가모트를 질문하거나 요리를 모르는 남들을 까내리는 등 자신의 요리 지식을 과시하려는 모습을 보여주었다. 실제 요리의 결과가 처참한 것은 허영심을 거둔 한 사람의 하찮은 본질이 얼마나 그 개인을 추락 시킬 수 있는 지를 보여준다.

이를 포함해 과시 소비를 일삼으며 실상은 아무것도 몰랐던 상류층들과 완벽함이라는 궁극적인 요리의 목적과 인생의 본질에서 혼란을 겪는 주는 자들 등을 통해 영화는 지속적으로 본질과 진실된 목적을 강조하고 있다. 이를 소실했음을 깨달은 타일러가 자결을 택한 것도 해당 주제를 뒷받침한다고 할 수 있다.

ㅤ

타일러의 요리 장면 이후에 이어지는 영화의 클라이맥스에는 장면의 공간적인 배치와 그 내부에서의 인물의 움직임의 활용이 뛰어나다. 사무실에는 식당 서빙 홀과 똑같은 장소가 등장하는데 동일한 배경이 평화로운 모습은 이전까지와 시각적으로 달라진 요소 없이도 이질감과 불쾌감을 형성한다.

이후 해양 구조대가 등장하는 장면에서의 긴장은 해당 영화가 얼마나 다채로운 재능의 도움을 받아 만들어졌는지를 알 수 있을 정도로 팽팽하게 유지된다. 구조대, 데일이 퇴물 배우, 조지 디아즈의 작품을 재미있게 봤다며 싸인을 요청하자 'HELP US'라는 매시지를 적은 것이 인상적이다. 그리고 총이 사실 라이터이고 데일은 직원 중 한 명이라는 사실이 밝혀지는 장면에서는 손님들이 느꼈을 허탈함이 그대로 전달된다.

ㅤ

영화적 긴장을 극대화 시키는 훌륭한 시퀀스들을 지나 슬로윅은 무전기를 이용해 신고한 마고에게 서비스 직으로서 믿었으나 너도 남들과 같은 사람이라며 실망했다 말한다. 그러고는 태연하게 모두가 죽음을 마주하게 될 마지막 코스의 플레이팅의 준비를 알린다. 그 때 마고가 슬로윅처럼 일어나 박수를 치며 주위를 집중시키고는 그에게 말하기 시작한다.

마고: 당신 음식 별로야.

What did you say?

슬로윅: 뭐라고?

I said, "I don't like your food," and I would like to send it back.

마고: 당신 음식 별로라고 했잖아. 그러니까 다시 가져가 주셔야겠어.

(모두의 이목을 이끄는 가운데 슬로윅이 직접 그녀에게 다가간다.)

I'm sorry to hear that. What about my food is not to your liking?

슬로윅: 유감이군. 내 음식이 뭐가 마음에 안 들었지?

For starters, you've taken the joy out of eating. Every dish you served tonight has been some intellectual exercise rather than something you want to sit and enjoy. When I eat your food, it tastes like it was made with no love.

마고: 맨 먼저, 당신은 먹는 즐거움을 앗아갔어. 오늘 제공한 요리가 죄다 앉아서 느끼는 즐거움이라기보다 무슨 두뇌 운동 하라는 것같았거든. 당신 음식을 먹을 때마다 애정 없이 만든 듯한 맛이 났다고.

Oh, this is ridiculous. We always cook with love. Don't we?

슬로윅: 오, 말도 안 되는 소리. 우리는 항상 애정을 담아 요리하는데. 안 그런가?

Yes, chef!

종업원 일동: 네, 셰프!

Everyone knows love is the most important ingredient.

슬로윅: 애정이 가장 중요한 재료라는 걸 누가 모르나?

Then you're kidding yourself. Come on, Chef. I thought tonight was a night of hard home truths. This is one of them. You cook with obsession, not love. Even your hot dishes are cold. You're a chef. Your single purpose on this Earth is to serve people food that they might actually like, and you have failed. You've failed. And you've bored me. And the worst part is I'm still fucking hungry.

마고: 그럼 착각하고 계시네. 이봐요, 셰프. 오늘 밤은 가혹한 진실을 마주하는 시간 아니었어? 그럼 이 진실도 받아들여. 당신은 집착으로 요리하고 있다고, 애정이 아니라. 뜨거운 요리마저 차갑잖아. 사람들이 진정 좋아할 만한 음식을 제공하지 못하는 셰프라니, 당신은 실패한 셰프야. 당신은 실패했고, 당신 때문에 지루해졌다고. 제일 최악인 건 난 아직도 배가 존나게 고프다는 거야.

마고의 말은 이전부터 영화 내부에 산재해 있던 요소들과 사무실에서의 대화가 말하던 영화의 주제를 직접 언급해 준다. 이전까지의 슬로윅의 메뉴는 허상에 대한 집착의 결과였으며 애정이 결여되어 남을 위해 만들어진 요리의 온정을 지니고 있지 않았다.

마고가 슬로윅의 방으로 들어서고 햄버거 가게에서 이달의 우수 직원으로 선정되고 활짝 웃고 있는 슬로윅의 사진이 귀중하게 보관되어 있는 모습을 발견한다. 그의 인생에서 중요한 순간들, 이를테면 유명세를 떨치며 신문의 1면을 장식한 순간, 호손이 시작된 순간, 가족과 함께하는 순간의 그는 무표정이었다.

그렇다면 무엇을 원하냐는 슬로윅의 질문에 마고는 치즈버거 라 답한다. 이에 그는 흥미를 드러내며 굽기와 치즈, 감자 튀김의 종류까지 세세히 물어보며 진정한 서비스직의 진심을 보여준다. 그러고는 영화 처음으로 셰프가 직접 요리하며 미소를 짓는다. 슬로윅은 이적까지 소스의 맛을 확인하는 장면 이외에는 요리는 커녕 먹는 장면도 등장하지 않았다. 처음으로 셰프가 손으로 요리한 '진짜 요리'는 어떤 환상적인 기술을 통해 예술성을 갖춘 작품이 아니었다. 그저 남을 배부르게 해주기 위한 좋은 음식이었다. 영원함과 완벽함이 아닌 사랑과 즐거움으로 탄생하는 요리의 의미를 일깨워 준 사람은 돈을 가진 상류층이 아닌 마고였다.

가격이 정해져 있지 않은 추가 메뉴였던 치즈버거의 가격을 슬로윅은 $9.95로 책정했다.

슬로윅은 마고에게 "네가 인생 처음으로 먹어본, 네 부모님이 없는 주머니 털어서 사준 싸구려 치즈버거의 맛으로 준비해주겠다" 라 말한다. 패드립같이 들릴 수 있지만 고위층에 대한 비판적인 시선을 유지해온 슬로윅의 행보를 보았을 때 가난하다는 것은 부정적인 의미라고 볼 수 없다. 비슷한 맥락으로 '싸구려'라는 단어는 주제 상으로 낮은 급의 물건이 아닌 가격은 신경 쓰지 않고 제 자식 한번이라도 배 불리려는 순수한 마음만은 챙겼다는 뜻으로 해석할 수 있다. 한 끼 가격으로 100배가 넘게 차이 나는 호손의 코스에서는 볼 수 없던 인간의 진실된 감정을 담고 있다는 뜻이다.

즉 치즈버거는 남을 위해 요리한 영화 내의 슬로윅의 유일한 메뉴이며 어느 순간 놓쳐버리고 그리워하는 요리사, 더 나아가 서비스직으로서의 즐거움이었다. 그 어떤 최상급 재료와 훌륭한 재능을 동원해도 인위적으로 만들어낼 수 없던 '목적'이 나타난 의외의 보물이었다. 그리고 맛있다.

ㅤ

마고는 치즈버거를 한 입 먹고는 'That is a cheeseburger.' 라며 만족하자 슬로윅도 이를 따라 말하며 흐믓해한다. 그러나 칭찬이 끝나기가 무색하게 마고는 배가 부르다며 포장을 요구한다. 이에 슬로윅이 수락하며 마고를 기념품과 함께 내보내 준다.

슬로윅은 마지막 코스에서 직원, 손님, 레스토랑과 함께 죽으려한다.

슬로윅: 다시 한 번, 저희의 만찬에 참여해 주셔서 감사합니다. 여러분들은 제 예술과, 제 삶의 파멸과도 같습니다. 이제 여러분들도 그 일부가 되겠지요. 제가 원하는 일부란... 저의 걸작이 되는 것입니다.

(직원들이 사방에 재료를 뿌리며 장식한다.그리고 고객들에게 마시멜로로 만든 옷과 초콜릿으로 된 모자를 입힌다.)

And now, our final dessert course is a playful twist on a comfort food classic: The 's'more'. The most offensive assault on the human palate ever contrived. Unethically sourced chocolate and gelatinized sugar water imprisoned by industrial-grade graham cracker. It's everything wrong with us, and yet we associate it with innocence. With childhood, mom and dad.

슬로윅: 이제 마지막 디저트 코스는, 추억의 맛에 대한 익살스런 전환입니다. 바로 '스모어'죠. 인간의 미각에 대해 인간이 상상할 수 있는 최악의 모욕을 담아낸 요리입니다. 비윤리적으로 만들어낸 초콜릿과 젤라틴화된 설탕물을 규격품 그레이엄 크래커에 가둬놓았죠. 하나부터 열까지 잘못됐지만, 그렇기에 순수함이 담겼다고 하겠습니다. 부모님과 함께 했던 어린 시절 말이죠.

But what transforms this fucking monstrosity is fire. The purifying flame. It nourishes us, warms us, reinvents us, forges and destroys us. We must embrace the flame.

슬로윅: 그리고 이 거지 같은 흉물을 바꿔주는 것이 바로 불입니다. 정화의 불꽃이죠. 우리에게 영양을, 온기를, 혁신을, 구축을, 그리고 파괴를 주지요. 우리는 그 불꽃을 받아들여야만 합니다.

(연설 중이던 슬로윅은 숯불을 맨손으로 집어든다.)

We must be cleansed. Made clean. Like martyrs or heretics, we can be subsumed... and made anew.

슬로윅: 씻어내야 합니다. 깨끗하게 만듭시다. 순교자나 이단자들처럼, 우리도 함께할 수 있습니다. 다시 시작할 수 있습니다.

I love you all!

슬로윅: 모두 사랑합니다!

We love you, chef!

직원 일동: 사랑합니다, 셰프!

슬로윅은 스모어를 잘 못 되었지만 순수함이 담긴 음식이라 칭한다. 그 속에서 타 들어가는 슬로윅은 목적을 잃은 자로서 마주하는 최후를 받아들이듯, 즐거움을 주지 못한 요리사로서 그 부재에 대해 속죄하듯, 순수함에 녹아 들어갔다.

선착장에서 배를 발견해 섬을 탈출하는 마고는 스모어를 감상하고 포장해온 치즈버거를 한 입 먹는다. 그리고 기념품 중 하나인 메뉴 사본을 구겨 입가를 닦고 영화는 마무리된다.

![[스마일맨] 2025: 해당 년도 MC필름의 작품](/content/images/size/w720/2025/11/KakaoTalk_20251101_113625612.jpg)

Comments ()