시리즈 | The Solar System - 3. Venus

서론

금성은 태양으로부터 두 번째로 가까운 행성으로 지구에 가장 가깝게 근접하는 행성이다. 금성은 지구와 여러면에서 유사하여 지구의 형제처럼 여겨지기도 하지만 한편으로는 매우 다르다. 이 글에서는 금성에 대해 알아보겠다.

금성의 운동

금성은 지구의 궤도에 비해 약 30% 정도 더 가까운 거리에서 태양을 공전한다. 금성의 궤도의 특이한 점은 궤도 이심률이 0.0068 정도로 매우 작다는 것이다. 즉, 금성의 궤도는 원에 가까운 형태를 띄고 있다. 금성의 궤도의 긴반지름은 0.7233AU 이고, 금성의 공전주기는 224.70일 정도이다.

금성의 자전은 여러모로 특이한 점이 많다. 먼저, 금성은 역자전을 한다. 대부분의 행성은 반시계 방향으로 자전하는 반면, 금성은 시계방향으로 자전한다. 금성의 자전축은 공전궤도면에 대해 \(3^\circ\) 정도 기울어져 있는데, 역자전을 하기에 일반적으로 \(+177^\circ\) 또는 \(-87^\circ\)라고 표기한다. 또, 금성의 자전주기는 매우 느리다. 금성의 자전주기는 243.01일 정도인데, 이는 공전주기보다도 느리다. 즉, 금성에서는 하루가 1년보다 긴 상황이 발생하는 것이다. 이러한 현상이 일어나는 행성은 금성이 태양계에서 유일한다.

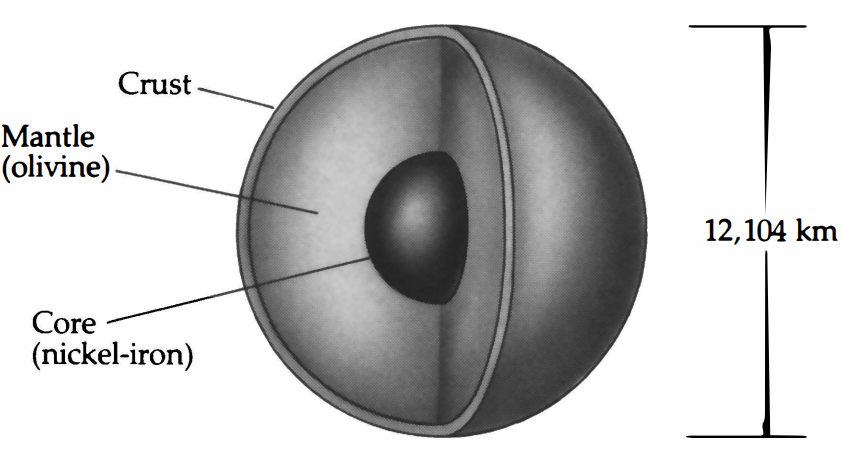

내부구조

금성은 반지름이 지구의 95% 정도인 \(6052\mathrm{km}\)이고, 밀도가 지구와 유사한 \(5200\mathrm{kg/m^3}\)이다. 물리적인 값들만 보면 금성은 태양계의 그 어느 행성보다도 지구와 유사한데, 이를 통해 금성의 내부구조가 지구와 비슷할 것이라는 추론을 해볼 수 있다. 즉, 금성의 내부구조는 가장 금속 성분의 핵, 맨틀, 암질의 지각을 가지고 있다는 것이다.

금성의 금속핵은 철, 니켈로 이루어져 있다. 금성의 밀도는 지구와 유사하지만 약간 작은 값을 가지고 있기에, 금속핵은 행성 반지름의 40% 정도로 약간 작은 크기를 가지고 있는 것으로 생각된다. 또한, 지구와 마찬가지로 금성의 핵의 일부분은 유체로 존재할 것으로 추정된다.

대기

앞서 본 것 같이 금성은 지구에서 가깝고, 물리적인 특징이 지구와 유사하다. 이러한 특징으로 인해서 금성은 지구의 형제와 같이 여겨졌다. 과거의 과학자들 중에는 금성의 기후조건이 지구보다 약간 따듯한 정도일 것이라고 생각한 사람들도 있었다. 하지만 이들의 예상은 보기좋게 빗나갔다. 실제로 금성의 온도는 최고 730K에 달한다. 이는 금성보다 태양에 가까운 수성보다도 높은 것이다. 이러한 현상의 원인은 금성의 대기에서 찾을 수 있다.

금성의 대기의 96%는 이산화탄소로 이루어져 있으며 기압이 무려 95atm에 달한다. 이러한 환경의 대기는 극단적으로 강한 온실효과를 만들어내며 금성의 온도를 매우 높이 끌어올린다.

금성은 두꺼운 대기에 의해 열이 행성 곳곳으로 수송된다. 따라서, 금성의 표면온도는 어디서나 10K이하의 일교차를 보일 정도로 일정하다. 이처럼 표면이 균등히 가열되기에 불균등 가열로 인해서 지상풍이 발생하는 경우는 거의 없다.

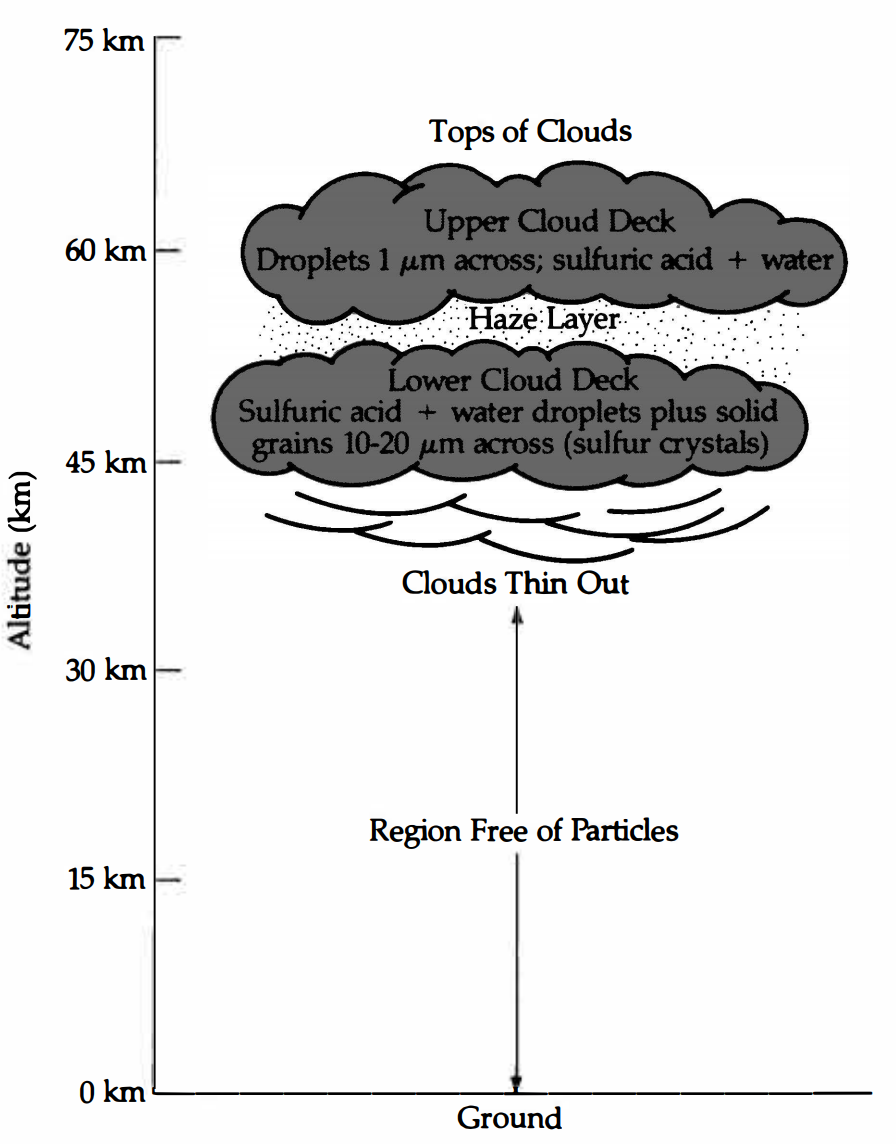

NASA의 파이어니어(Pioneer) 금성 탐사선은 금성의 구름이 2개의 층을 이루고 있다는 사실을 발견했다. 금성의 구름은 주로 물이 섞인 90%의 황산 용액을 함유하고 있다. 금성의 약간의 수증기를 함유하고 있기는 하지만 그 양이 적다. 구름의 윗부분에서는 속력이 \(300\mathrm{km/s}\)에 달하는 바람이 분다. 이는 지구의 제트기류와 비슷한 현상이라고 이해하면 된다.

이처럼 강력한 대기 순환은 지구의 대기역학과도 유사한 점이 있다. 특히, 금성의 대기에는 지구의 해들리 순환(Hadley cell)과 비슷한 순환 구조가 존재하는 것으로 추정된다. 해들리 순환은 적도에서 상승한 뜨거운 공기가 상층 대기를 타고 고위도로 이동한 뒤, 냉각되어 하강하면서 다시 적도로 되돌아오는 순환이다. 다만, 지구의 경우 자전이 빨라 3개의 해들리 세포로 설명할 수 있지만, 금성은 자전이 매우 느리기에 1개의 세포 모형으로 설명할 수 있다.

표면

금성은 매우 두꺼운 대기로 인해 표면이 가려져 있다. 따라서, 타 행성들에 비해 표면을 연구하기 쉽지 않은 환경이며, 연구 방법이 제한적인 편이다. 금성의 표면을 관측하는 한가지 방법은 파장이 긴 전파 신호를 이용하는 것이다. 조사 결과, 금성에서는 높은 고원, 충돌 구덩이, 평야 등이 발견되었다.

금성에는 태양계의 어떤 행성보다도 많은 화산이 존재한다. 1500개 이상의 주요 화산과 화산 지형이 있으며 100만개에 달하는 작은 규모 화산이 있는 것으로 알려져있다. 이 화산들은 대부분 순상화산(shield volcano)이다.(더 복잡한 형태의 화산도 존재한다.) 순상화산은 잘 흐르는 성질의 현무암질 용암이 넓게 퍼져 형성되는 완만한 경사의 방패 모양 화산으로, 대표적인 예시는 지구의 하와이의 마우나로아, 마우나케아 화산이 있다.

금성에는 1000여 개의 충돌 구덩이가 있다. 이 충돌 구덩이들은 대부분 형태의 변형이 일어나지 않은 상태인데, 이는 표면 나이가 적다는 것을 의미한다. 시간이 지날수록 충돌 구덩이는 대기에 의한 침식이나 화산 활동 등으로 변형되기 때문이다. 금성의 표면 나이는 5억년 미만으로 추정되며, 그 이전에 있던 구덩이들은 용암 등에 의해 묻힌 것으로 추정된다. 금성에 있는 충돌 구덩이들은 지름이 최소한 수 km 정도는 되는데, 이는 작은 소행성은 금성 진입 시 두꺼운 대기에 의해 타서 없어지기 때문이다.

금성의 표면을 살펴 보면 남, 북에 큰 차이가 나타난다. 북쪽 반구는 구덩이가 거의 없으며 대부분의 고원 지대가 위치한다. 대표적인 고원 지형으로는 가장 큰 아프로디테 테라(Aphrodite Terra)와 금성에서 가장 높은 산인 멕스웰 몬테스(Maxwell Montes)가 위치한 이슈타르 테라(Ishtar Terra)가 있다. 반면, 남쪽 반구는 상대적으로 편평하고 완만하며 화산활동에 의한 지형이 많다.

금성은 지구와 달리 지각판 구조의 흔적이 없다. 지구의 맨틀의 운동 에너지는 판 구조 운동을 통해 발현된다. 앞서 설명했듯이, 금성의 내부구조나 물리적 특징은 지구와 유사할 것으로 생각되기에 금성 맨틀의 운동 에너지는 어떠한 방식으로 발현될지 의문을 품을 수 있다. 답은 화산 분출과 코로나(Corona)를 통해 알 수 있다.

코로나는 높은 평지를 둘러싸고 있는 고리 모양의 협곡 구조이다. 코로나의 지름은 수백 km에 달하며 국부적인 고온 물질의 상승에 의해 발생한다. 맨틀이 국부적으로 상승하면 지각이 함께 팽창하여 돌출부를 만든다. 이후 물질의 분출이 멈추면 돌출부가 가라앉고 코로나가 형성된다. 이때, 동심원 모양의 구조가 만들어지는데, 이는 지구의 섭입대(subduction zone)와 비슷한 것이다.

자기장

흥미롭게도 금성에는 지구처럼 자체적인 자기장이 거의 없다. 지금까지 금성에 보내진 탐사선 중 어떤 것도 금성의 자기장을 발견하지 못했다. 앞서 말했듯이, 금성의 내부구조는 지구와 비슷하며 특히 금속핵이 부분적으로 액체의 형태를 띄는 것으로 추정되므로 자기장이 없는 것은 이상한 일이다. 이 현상을 설명하기 위해 천문학자들은 여러 가설을 제기하였다.

하나의 가설은, 금성의 핵에서 대류가 일어나지 않는다는 것이다. 행성의 자기장 형성은 다이나모 이론(dynamo theory)에 의해 설명되는데, 이 이론에 의하면 행성 자기장이 형성되려면 내부에 유체가 있어야 하며 대류가 일어나야 하고, 회전해야 한다. 금성의 금속핵은 부분적으로 유체인 것으로 추정되고, 금성은 자전하므로 금성 자기장 부재의 원인은 내부에서 대류가 일어나지 않기 때문이라고 추정할 수 있다.(일부 독자들은 금성의 자전이 너무 느리기에 자기장이 형성되지 않는 것이라고 생각할 수도 있다. 실제로 인터넷에는 이러한 설명이 있는 경우도 있다. 하지만 이 주장은 설득력이 떨어진다. 금성의 자전은 느리지만 자기장을 탐지 가능한 수준으로 만들어낼 수 있는 정도이기는 하기 때문이다.)

또 다른 가설은, 금성의 자기장이 역전되고 있는 중이라는 것이다. 이 이론은 지구에서 지자기 역전 현상이 발생한다는 것에서부터 추정한 것이다. 지자기 역전은 지구의 자기장의 극이 역전되는 현상으로 수십만년을 주기로 일어난다. 만약 금성이 현재 자기장이 역전되는 중이고, 이로 인해 자기장이 일시적으로 매우 작아지거나 없어졌다면 금성 자기장의 부재를 설명할 수 있다. 이 두 가설 외에도 금성 자기장 부재를 설명하는 이론은 다수 있다.

금성의 관측 및 탐사

금성은 천문학 역사에서 빼놓을 수 없는 행성이다. 태양과 달 다음으로 지구 하늘에서 가장 밝게 빛나므로, 맨눈으로 쉽게 관측된다. 금성은 수성과 마찬가지로 새벽과 초저녁 하늘에서 볼 수 있다. 과거에는 새벽에 뜨는 금성과 초저녁에 뜨는 금성을 서로 다른 별로 생각하기도 하였다. 우리나라의 경우 새벽에 뜨는 금성을 샛별, 초저녁에 뜨는 별을 개밥바라기 별이라고 불렀으며, 서양에서는 헤스페로스(Hesperos)와 포스포러스(Phosphorus), 즉 저녁별과 아침별이라고 불렀다.

금성의 최대이각은 \(47^\circ\)로 수성에 비해서는 태양에서 떨어져 관측되고, 빛을 반사하는 두꺼운 대기 때문에 관측하기 수월하다. 가장 밝을 때 금성은 -4.7등급 정도로 달을 제외하면 밤하늘에서 가장 밝으며 다른 별이나 행성에 비해서 훨씬 밝다. 따라서, 빛공해가 심한 도심에서도 잘 관측할 수 있다. 금성은 달과 같이 위상변화가 나타난다. 망원경 시대에 들어갈 때에는 갈릴레오 갈릴레이가 금성의 위상 변화를 관측해 이 행성이 지구가 아니라 태양 주위를 돈다는 것을 증명했다.

우주 탐사 시대에는 수많은 탐사선이 금성을 찾았다. 대표적인 금성 탐사 계획으로 구 소련의 베레나 계획(Plan Venera), 미국의 매리너 계획 등이 있다. (매리너 계획은 금성 탐사만을 위한 것은 아니고, 수성, 금성, 화성을 탐사하기 위한 것이었다. 이 중 매리너 2,5호는 금성 비행을 수행하였으며, 매리너 10호는 수성과 금성을 탐사했다. 매리너 1호는 금성 비행이 목적이었으나, 실패했다.) 금성 주위를 궤도 비행하는 것은 비교적으로 어렵지 않지만, 금성을 착륙선을 착륙시켜 운용하는 것은 매우 어렵다. 금성의 환경이 '태양계의 지옥'이라고 불릴 정도로 극악의 조건을 가지고 있기 때문이다. 최고 730K에 달하는 기온은 둘째 치더라도, 지구의 95배에 달하는 대기압을 탐사선이 감당하기는 쉽지 않다. 심지어, 황산비까지 내려서 장비가 부식될 수 있다. 따라서, 지금까지 금성에 보내진 탐사선들은 모두 진입 시 파괴되거나, 몇시간 버티지 못하고 고장이 났다. 금성 탐사는 미래에도 계속될 것이다. 2030년에는 NASA의 다빈치(DAVINCI)발사될 것이다. 다빈치 탐사선은 낙하하며 금성의 대기를 탐사할 예정이다. 2031년에는 NASA의 금성 궤도 비행선 베리타스(VERITAS)가 발사되어 금성의 표면을 연구할 것이다. 금성 탐사를 계획하고 있는 곳은 비단 미국만이 아니다. 유럽의 ESA는 2031년 인비전(EnVision) 탐사선은 발사하여 금성 표면을 모니터링 할 예정이다.

결론

금성은 외견상 지구의 쌍둥이처럼 보이지만, 자세히 들여다보면 극단적인 온실효과와 역행하는 느린 자전, 그리고 두꺼운 황산 구름층이 빚어내는 극한의 환경이 지구와는 사뭇 다른 부분도 상당히 많다. 특히, 지구와 유사한 내부구조에도 불구하고 매우 작거나 존재하지 않는 자기장은 행성 자기장을 이해하는 데 중요한 단서를 던져준다. 코로나와 같은 지형은 금성의 내부를 이해하는데 도움을 주기도 한다. 이러한 금성의 특징과 미스터리들은 DAVINCI, VERITAS, EnVision 등 차세대 탐사선이 미래에 제공할 자료들을 통해 더 잘 이해하게 될지도 모른다.

참고문헌

Zeilik, M., & Gregory, S. A. (1997). Introductory astronomy and astrophysics (4th ed.). Cengage Learning.

Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., & Donner, K. J. (2017). Fundamental astronomy (6th ed.). Springer.

Korea Astronomy and Space Science Institute. (2020, November 13). 금성의 물리적 성질. 천문우주지식정보. Retrieved July 26, 2025, from https://astro.kasi.re.kr/learning/pageView/5136

National Aeronautics and Space Administration. (2025, February 10). DAVINCI: Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging [Mission overview]. NASA Science. https://science.nasa.gov/mission/davinci/

National Aeronautics and Space Administration. (2024, November 2). VERITAS: Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy [Mission overview]. NASA Science. https://science.nasa.gov/mission/veritas/

European Space Agency. (n.d.). EnVision: ESA’s mission to Venus [Mission overview]. ESA Science & Technology. Retrieved July 26, 2025, from https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Envision

Comments ()