Stellar Evolution - Part 1

서론

우리가 밤하늘을 올려다볼 때, 별들은 영원히 반짝이는 존재와 같이 느껴진다. 하지만 실제로 별들은 탄생부터 소멸까지 수십억년의 극적인 일생을 겪는다. 우리 태양은 현재 사람으로 비유하자면 중년기에 해당하며 백색왜성이 되며 일생을 마감하기까지 약 50억년 정도의 여정이 남아있다. 이 글에서는 별의 진화에 대해 2개의 Part에 걸쳐 알아보고자 한다. (각 단계에 대한 자세한 설명은 다른 글에서 다루도록 하자.)

HR도

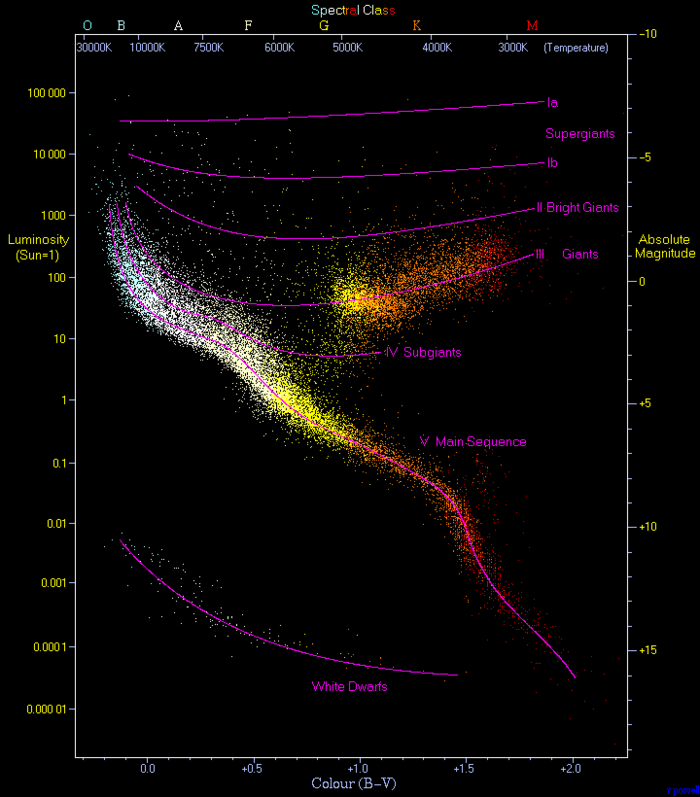

별의 진화에 대해 본격적으로 알아보기 전에 별의 진화 연구에 중요한 도구를 한 가지 살펴보자. 바로 헤르츠스프롱-러셀 도(Hertzsprung-Russell diagram, HR diagram)이다. HR도는 별의 분광형과 절대등급의 두 변수로 나타내는 도표이다. 분광형은 표면온도에 따라 결정되고, 절대등급은 광도를 나타내므로 표면온도와 광도 사이의 관계를 나타내는 것이다. 항성의 반지름, 표면온도, 광도가 폭넓게 변화한다고 각하면 별들이 HR도 상에서 넓게 퍼져 있을 것이라고 예상할 수 있다. 하지만 실제로는 특정 단계의 별들은 HR도 상에서 모여있는 경우가 많고, 별들은 일정한 경로를 따라 진화한다. 이러한 특징들로 인해 HR도가 별의 진화 연구에 중요한 도구로 여겨지는 것이다.

원시성과 전주계열성

별의 진화는 분자운(molecular cloud) 내에서 시작한다. 분자운 속 작은 조밀 구역은 자체 중력을 이기지 못하고 수축하게 된다. 이때 구름은 중력 위치에너지를 열에너지 등으로 변환하는데, 이로 인해 중심부 온도가 상승한다. 이러한 구름 덩어리를 원시성(protostar)이라고 한다.

원시성 단계에서는 온도 등의 조건이 충분치 않아 핵융합이 일어나지 않으며 중력 수축이 주에너지원이다. 원시성이 급격하게 수축하면서 중력 위치에너지는 열에너지와 복사에너지 등으로 변환되며, 중심부의 밀도와 온도는 점점 증가한다.(비리얼 정리에 의하면 분자운이 수축함에 따라 방출되는 중력에너지의 절반은 열에너지로, 나머지는 복사에너지로 전환된다.) 수축이 계속되다 보면 수축으로 인해 뜨거워진 내부의 압력과 중력이 평형을 이루어 비교적 안정적인 상태가 된다. 이를 정유체평형(hydrostatic equilibrium)이라고 한다. 원시성은 정유체 평형이 불안정한 상태인데, 안정적인 정유체평형이 이루어지면 이제 구름 덩어리는 전주계열성(pre-main sequence, PMS)으로 진입한 것이다.

전주계열성은 핵융합이 본격화되지 않았으므로 별의 에너지원은 여전히 수축에 따른 에너지 방출이다. 다만, 전주계열성은 안정적인 정유체평형을 이룬 상태로 주변 물질은 끌어모으며 서서히 수축하는 것이 원시성과 다르다. 전주계열성의 표면 온도는 주계열성보다 낮지만, 반지름이 훨씬 크기에 나중에 주계열성이 되었을 때보다 광도가 크다.(슈테판-볼츠만 법칙을 활용한 광도의 식 \(L=4\pi R^2 \sigma T^4\)을 고려하면 그 이유를 쉽게 이해할 수 있을 것이다.) 전주계열은 온도가 낮기에 밀도가 주계열성에 비해 낮음에도 불투명도가 높다. 따라서 내부 열에너지는 복사보다는 주로 대류를 통해 외부로 전달된다.

앞서 설명했듯이 전주계열성은 주변 물질은 끌어모으며 서서히 수축하는데, 이로 인해 중심의 온도와 밀도는 증가한다. 충분히 수축하여 내부 온도가 수백만 도에 이르면 결국 수소 핵융합 반응이 일어나며 전주계열성 단계가 끝나고 분자운은 어엿한 항성으로 인정받는다.

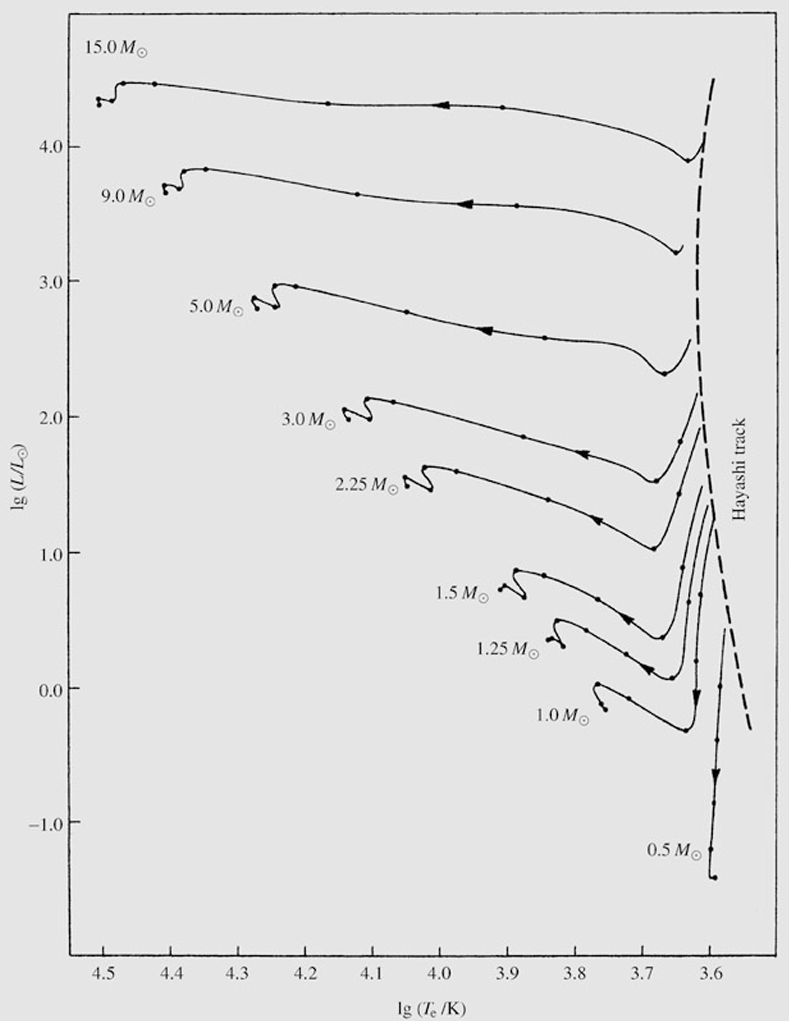

HR도에서 원시성과 전주계열성의 진화를 알아보자. 처음 생성된 원시성은 광도가 작고 표면온도가 낮으므로 HR도의 오른쪽 아래에 위치한다. 이후 수축하면서 표면온도, 광도가 상승하여 원시성은 HR도의 오른쪽 위로 상승한다. 수축이 끝난 전주계열성은 하야시 경로(hayashi track) 위 한 지에 위치하게 되며, 이후 하야시 경로를 따라 진화한다. 하야시 경로를 따라 진화하며 별의 반지름과 광도는 급감하지만, 온도는 지속적으로 상승한다. 하야시 경로에 있는 별들은 대류를 통해 열을 밖으로 전달한다. 질량이 \(0.5M_\odot\)(\(M_\odot\)은 태양질량) 이하인 별들은 하야시 경로를 계속 따라가서 주계열에 도달한다. 하지만 질량이 \(0.5M_\odot\) 이상인 별들은 내부 온도가 높아지며 높은 온도에서 대류보다 효율적인 복사로 에너지를 전달시키기 시작한다. 이때, 별은 하야시 경로를 이탈하여 헤니에이 경로를 따르게 되며, 헤니에이 경로(henyey track)를 따라 주계열에 도달한다. 이러한 전주계열의 진화경로를 통틀어 전주계열 진화경로(PMS evolutionary track)이라고 한다.

주계열성

수소 핵융합이 처음 일어났을 때의 별을 영년주계열성(Zero-Age Main-Sequence, ZAMS)라 한다. 이후 별은 주계열(main sequence) 단계에서 일생에서 가장 긴 기간을 보내게 된다. 주계열성은 정유체평형 상태에 있으며 수소 핵융합을 통해 에너지를 얻는다. 주계열은 HR도 상에서 오른쪽 아래에서 왼쪽 위를 향해 뻗은 곡선형으로 나타난다.

수소 핵융합의 방식은 별의 질량에 따라 다르다. 먼저, 수소 핵융합의 방식에 대해 간단히 알아보자. 수소 핵융합 과정에는 크게 PP 연쇄반응과 CNO 순환반응이 있다. PP 연쇄반응은 수소 4개를 결합하여 1개의 헬륨 원자핵을 만드는 과정이고, CNO 순환반응은 탄소, 질소, 산소를 촉매로 하여 수소를 헬륨으로 융합하는 과정이다. 별에서는 질량이 작을수록 PP 연쇄반응이 더 많이 일어나고, 질량이 클수록 CNO 순환반응의 비중이 증가한다. 이 현상의 원인은 온도에 기인한다. PP 반응은 \(4\times 10^6 \mathrm{K}\) 정도에서 시작하는 반면, CNO 순환반응은 \(15\times 10^6 \mathrm{K}\)에서 시작하여 온도가 상승함에 따라 에너지 출력량이 급격히 증가한다. 별은 질량이 클수록 중심온도가 높으므로, 질량에 따른 핵융합 방식에 차이가 발생하는 것이다. 온도가 \(18 \times 10^6 \mathrm{K}\)가 되면 PP 연쇄반응과 CNO 순환반응에 의한 에너지 생성률이 서로 같게 되는데, 이때 별의 질량은 \(1.5M_\odot\) 정도이다. 이 질량을 기준으로 질량이 더 크면 주계열 상단부(upper main sequence), 더 작으면 주계열 하단부(lower main sequence)라고 하기도 한다. HR도를 보면 왜 이렇게 부르는지 이해할 수 있을 것이다.

핵융합의 방식을 바탕으로 주계열성의 중심핵 구조를 이해할 수 있다. 앞서 설명했듯이, CNO 순환반응은 온도가 상승함에 따라 에너지 출력량이 급격하게 증가하는 모습을 보인다. 따라서 CNO 순환반응은 온도가 높은 중심핵 부분에서 집중적으로 일어난다. 이로인해 외부로 나가야 할 에너지 플럭스가 중심핵 부근으로 갈수록 급격히 증가한다. 이 정도로 많은 플럭스를 복사만으로는 전부 내보낼 수 없으므로 질량이 큰 별의 핵에서는 대류를 통해 에너지를 전달하는 현상이 발생한다. 이러한 핵을 대류핵(convective core)라고 한다. 반면, 질량이 작은 별의 경우 PP 연쇄반응이 CNO 순환반응보다 온도에 덜 민감하기 때문에 에너지의 생성이 넓은 영역에 걸쳐 고르게 일어난다. 따라서 중심핵에서는 대류가 일어나지 않고 복사평형에 놓인다.

별의 질량에는 상한이 존재한다. 원시성의 질량이 크면 온도가 높아져 복사압이 강해진다. 따라서 질량이 너무 크면 중심을 향해 떨어지던 물질을 복사압이 밀어내는 현상이 발생할 수 있으므로 원시성의 질량은 일정 수준 이상으로 성장하지 못한다. 이론적으로 계산된 질량 상한은 \(120M_\odot\) 정도이다. 그런데, 실제로 관측된 별 중에는 이보다 더 무거운 별들도 존재한다. 천문학자들은 이 현상을 설명하기 위해 다양한 이론은 제기하고 있다.

질량의 하한도 존재한다. 질량이 \(0.08M_\odot\) 이하가 되면 중심부의 온도가 수소 핵융합을 일으키기 충분치 않기 때문이다. 이처럼 질량이 작은 준항성들은 갈색왜성(brown dwarf)가 된다. 갈색 왜성은 중수소를 연소시켜 빛을 내기도 하지만 발생시키는 에너지의 양은 항성에 비해 적다. 갈색왜성의 표면 온도는 1000-2000K 정도이다. 갈색왜성의 질량 하한은 \(0.015M_\odot\) 정도로 여겨지는데, 이는 중수소 핵융합이 일어나기 위한 최소 질량이다.

Part 2...

Part 2에서는 주계열 이후 별의 진화에 대해 다루어 보도록 하겠다.

Comments ()