Stellar Evolution - Part 2

Part 1에서는 주계열까지 별의 진화에 대해 알아보았다. Part 2에서는 주계열 이후 별의 진화에 대해 설명하겠다.

거성

주계열 이후 별의 중심핵에서는 수소가 고갈되어 더이상 핵융합이 일어나지 않는 상황이 된다. 이러한 상황에서 중심핵은 압력을 이기지 못하고 수축하게 된다. 반면 중심핵을 둘러싼 껍질에서는 수소 핵융합이 계속되어 에너지를 공급한다. 중심핵이 수축하면서 압력과 온도가 급격히 상승해 헬륨 핵융합(삼중알파반응)이 일어날 수 있는 조건이 될 때까지, 핵은 헬륨 핵으로 남게 되고 그 주변의 수소 껍질에서 핵융합이 진행된다. 이때, 껍질에서의 핵융합으로 나온 막대한 에너지 때문에 별의 외피가 크게 팽창하고, 표면 온도는 낮아져 붉은색을 띠게 된다. 이 상태를 적색거성(red giant)이라고 부른다.

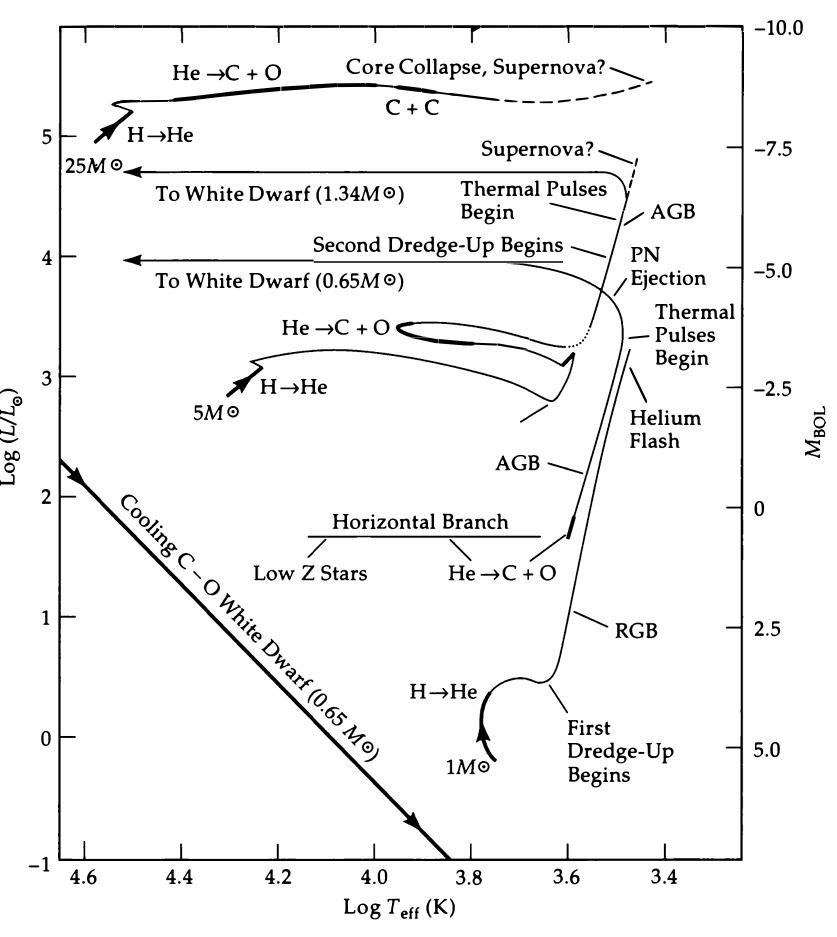

별이 주계열에서 적색거성이 되기까지 HR도에서 어떤 경로를 거치는지는 별의 질량에 따라 다르게 결정된다. 질량이 상대적으로 작은 주계열 하단부의 별들은 서서히 변화를 일으키며 HR도에서 준거성가지(Subgiant Branch)를 만든다. 반면, 질량이 큰 주계열 상단부의 별들은 준거성 단계를 거치지 않고 바로 적색거성가지(red giant branch, RGB)로 진입한다.

RGB의 별들은 구각에서 수소가 계속 연소되기에 헬륨핵의 질량이 증가한다. 경량급 항성(\(M<2.3M_\odot\))에서는 중심핵의 질량이 늘어나면서 밀도도 증가하는데, 급기야 물질이 축퇴된 상태에 이르게 된다. 헬륨핵은 축퇴된 상태에서 계속 수축하며 헬륨 핵융합이 일어날 때까지 가열된다. 헬륨의 연소가 시작되면 온도는 급작스럽게 상승한다. 일반적인 경우와는 다르게 축퇴상태에 있는 중심핵은 온도가 올라가도 팽창할 수 없다. 따라서 온도는 계속 오르며 이로 인해 핵반응은 더 가속화된다. 결국 온도가 너무 높아지면 중심부의 축퇴가 풀리게 되는데, 이때 핵은 폭발적인 팽창을 한다. 이를 헬륨섬광(helium flash)라 부른다. 질량이 더 큰 별(\(2.3M_\odot<M<8M_\odot\))은 중심온도가 더 높고 중심밀도는 더 낮아 핵이 덜 축퇴되기 때문에 헬륨연소가 폭발적이지 않고 점진적으로 진행된다.

헬륨 핵융합이 시작되면 중심에서 삼중알파반응을 통해 헬륨이 탄소와 산소로 전환된다. 헬륨 연소 단계에서는 별은 여전히 거대한 반경을 유지한다. 헬륨섬광 이후 별은 수평가지(horizontal branch, HB)라고 부르는 상대적으로 안정된 단계에 들어선다. 수평가지는 HR도 상에서 수평으로 뻗어있는 광도가 비슷하지만 표면온도가 다양한 별들로 이루어져 있기에 붙여진 이름이다. 이후 중심에서 헬륨 연소가 중단되면 헬륨 연소는 구각에서 연소를 계속한다. 이 과정이 일어나면 별은 중심에 탄소, 산소의 핵이 있고, 그 주위에 헬륨 구각, 수소 구각이 있는 상태가 된다. 이 단계를 점근거성가지(asymptotic giant branch, AGB)라고 한다. 초기 단계 이후 헬륨 구각의 연소가 수소 구각의 연소를 따라잡으면 별은 수소와 헬륨 구각의 연소를 번갈아 하는 불안정한 상태가 된다. 이 단계를 열적맥동 단계(thermally pulsing phase)라고 한다. 이 단계에서 항성 내부 물질은 혼합되거나 우주공간으로 뿜어져 나오게 된다.

질량이 \(8M_odot\) 정도가 되면 산소, 탄소를 연소시킬 수 있게 된다. 질량이 훨씬 더 큰 초중량급 항성(\(15M_\odot<M\))은 핵이 계속 수축하는 동안 온도가 높아져 비축퇴 상태로 남게된다. 그 결과 중심핵에서는 탄소(C), 네온(Ne), 산소(O), 규소(Si) 등의 무거운 원소 융합이 순차적으로 일어난다. 각각의 연료가 중심부에서 소진되면 구각에서 연소가 계속된다. 이 과정에서 별의 구조는 양파껍질 구조(onion-shell structure)를 이루게 되며, 가장 안쪽에 철(Fe)에 근접한 핵이 형성되고 그 위에 규소 구각, 그 위에 산소 탄소 구각, 그리고 헬륨 구각, 수소 구각이 자리잡은 형태가 된다.

가장 큰 별들에서는 별이 적색거성이 되기 전에 헬륨 연소가 시작된다. 이중 어떤 별들은 강력한 항성풍을 만들며 매우 큰 질량 손실을 경험하는데, 이를 밝은 청색 변광성(luminous blue variables, LBV)이라 한다. 이 별이 표피층을 유지할 수 있다면 적색 초거성이 된다. 만약 그렇지 않다면 이 별은 HR도에서 푸른 쪽으로 돌아와 울프-레이에 별(Wolf-Rayet Star, WR star)로서 일생을 마친다. 울프-레이예 별은 외피층을 항성풍으로 날린 상태이며 스펙트럼에서 넓은 방출선을 보이는 별이다.

별의 죽음

거성이 단계 후에 별은 진화의 최종 단계로서 죽음을 맞이한다. 앞서 살펴 보았듯이 별의 진화에 질량은 매우 큰 영향력을 행사한다. 별의 진화의 다른 단계들과 마찬가지로 별이 죽음의 방식이나 그 잔해 또한 별의 질량의 영향을 강하게 받는다.

작거나 중간 정도의 질량

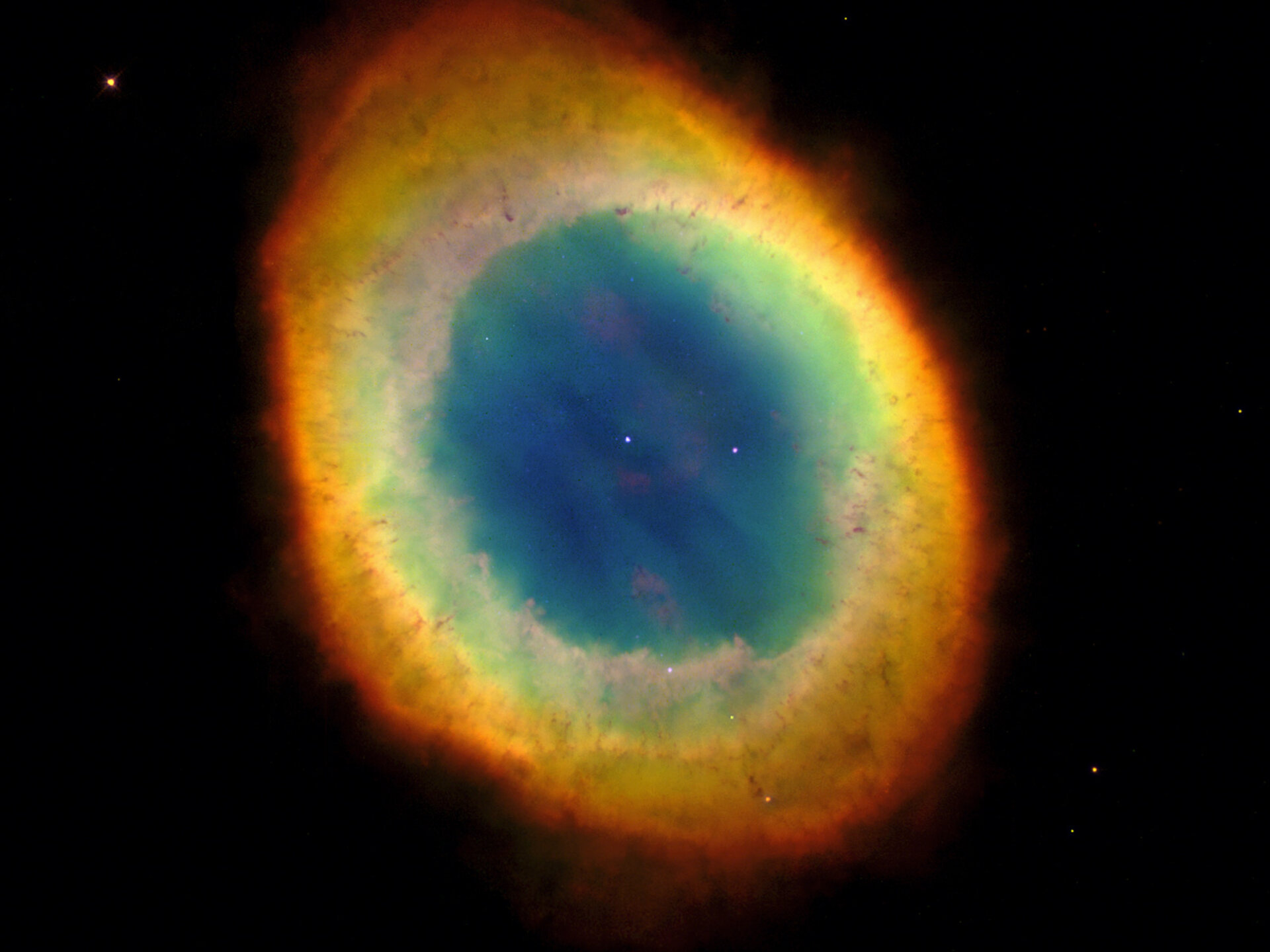

앞서 살펴보았듯이 질량이 \(M<8M_\odot\) 정도인 적색거성은 복사압이 바깥층을 지속적으로 뿜어낸다. 결국 항성 내부 물질은 전부 뿜어져 나오게 되어 행성상성운(planetary nebula)을 이룬다.

이때, 항성의 핵은 축퇴된 상태로 중심에 남는다. 이 핵은 점점 수축하고 수축이 끝나면 천천히 식게 된다. 이 천체를 백색왜성(white dwarf)라고 한다. 백색왜성은 밀도가 높아 강한 중력을 가지며 이는 전자의 축퇴압으로 지탱된다. 백색왜성은 초기에는 수천도에서 수십만도에 이르는 높은 온도를 가지고 있다가 시간이 지나면서 느린 속도로 식어가며 최종적으로 빛을 내지 않고 떠돌아다니는 흑색왜성(Black dwarf)가 될 것으로 추정된다. 다만, 백색왜성이 식는 속도는 어마어마하게 느려서 흑색왜성이 되기까지 우주의 나이보다 훨씬 긴 기간인 수백조년이 결릴 것으로 추정되므로, 현재 우주에는 흑색왜성이 존재하지 않을 것으로 생각된다.

태양 질량의 8배-15배

별이 태양 질량의 8배 이상의 질량을 가지면 탄소와 산소를 연소시킬 수 있게 된다. 이때, 경량급 항성에서 헬륨섬광이 일어나듯 탄소와 산소를 폭발적으로 태우는 탄소섬광(carbon flash), 산소섬광(oxygen flash) 현상이 일어난다. 이 현상은 헬륨섬광보다 훨씬 강한 에너지를 방출시키는데, 이 에너지로 인해 별 전체가 파괴되는 초신성(supernova) 폭발이 일어날 수 있다.

태양 질량의 15배 이상

앞서 설명했듯이 태양 질량 15배 이상의 초중량급 항성에서는 철까지 핵융합이 일어나 양파껍질 구조를 가지게 된다. 중심에 철이 생성되면 철은 매우 안정하기에 핵융합하지 못하고 철의 붕괴가 일어난다. 이때 발생한 강력한 충격파에 의해 별은 초신성 폭발로 생을 마감한다.

초신성의 붕괴 잔류핵

초신성 폭발 때에는 외부 층은 폭발하고 내부의 핵은 강하게 수축한다. 이 핵이 최종적으로 어떻게 진화하는지 결정하는데에는 핵의 질량이 큰 영향을 미친다. 이때, 중요한 한계점이 두 개가 있는데, 찬드라세카르 한계(chandrasekhar limit)와 톨만-오펜하이머-볼코프 한계(Tolman-Oppenheimer-Volkoff limit, TOV limit)이다.

중심에 남아있는 핵의 질량이 약 \(1.4M_\odot\) 이하이면 백색왜성이 되고, 그 이상이면 중력이 전자 축퇴압을 이기고 핵을 중력붕괴하게 만든다. 이때 핵은 매우 높은 밀도와 많은 중성자를 가지고 있는 중성자별(neutron star)이 된다. 이 질량을 찬드라세카르 한계라고 한다.(사실 초신성 폭발을 할 정도로 질량이 큰 천체의 중심핵 질량이 찬드라세카르 한계를 넘기지 못할 가능성은 매우 낮기에 초신성 폭발로 백색왜성이 형성되지는 않는. 백색왜성의 질량 한계를 설명하기 위해 초신성 붕괴 잔류핵과 함께 설명한 것이다.)

중성자별은 중성자 축퇴압에 의해 지탱된다. 그러나 핵의 질량이 약 \(2.2M_\odot\)을 초과하면 중력이 중성자 축퇴압조차 이기고 계속 중력붕괴한다. 이때의 질량을 톨만-오펜하이머-볼코프 한계라고 한다. 핵은 모든 축퇴압을 뚫고 끊임없이 중력붕괴 하여 결국 빛조차 빠져나올 수 없는 중력을 가진 고밀도 천체인 블랙홀(black hole)이 된다.

별의 죽음 이후 남은 고밀도의 천체인 백색왜성, 중성자별, 블랙홀을 한데 묶어 밀집성(compact star)이라 부르기도 한다.

결론

지금까지 별의 진화를 간략히 알아보았다. (사실 별로 간략하지 않은 것 같긴 하다. 원래 짧게 쓰려고 했으나 분량 조절에 실패해버렸다.) 지금까지의 내용을 요약해보자면, 별은 분자운의 중력 수축으로 원시성과 전주계열 단계까지 성장한다. 내부 온도가 충분히 높아지면 수소 핵융합이 시작되어 주계열에 안착한다. 질량이 작은 별은 긴 수명을 거쳐 적색거성으로 팽창하고 헬륨 융합 이후 외피를 방출해 행성상 성운을 형성한다. 최종적으로 찬드라세카르 한계 이하의 백색왜성이 된 후 천천히 냉각된다. 반면 초기 질량이 더 큰 별은 산소, 탄소 섬광을 일으키며 폭발하기도 하고 초중량급 항성은 양파껍질 구조를 이루며 철 핵을 형성한 뒤 초신성으로 폭발한다. 붕괴 잔류 핵의 질량이 TOV 한계 이하이면 중성자별이, 초과하면 블랙홀이 된다.

이 과정을 연구하는 것은 별의 구조, 우주의 역사 등 다양한 천문학적 사실을 이해하는데 큰 도움을 준다. 지금까지 설명한 내용 외에도 별의 진화 단계들 속에는 흥미로운 점이 많다. 각 진화 단계들에서 흥미로운 점들은 기회가 된다면 추후 다른 글에서 다루도록 하겠다.

참고문헌

Zeilik, M., & Gregory, S. A. (1997). Introductory astronomy and astrophysics (4th ed.). Cengage Learning.

Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., & Donner, K. J. (2017). Fundamental astronomy (6th ed.). Springer.

Korea Astronomy and Space Science Institute. (n.d.). 항성의 죽음 [Death of stars]. 천문학습관. Retrieved July 10, 2025, from https://astro.kasi.re.kr/learning/pageView/6374

Linares, M., Shahbaz, T., & Casares, J. (2018). Peering into the dark side: Magnesium lines establish a massive neutron star in PSR J2215+5135. The Astrophysical Journal, 859(1), 54. https://doi.org/10.3847/1538-4357/aabde6

Comments ()