시리즈 | FA - 5. 등주부등식의 증명

오늘은 푸리에 급수를 엄밀하게 다루는 내용 말고, 푸리에 급수를 향한 흥미와 동기를 충전하기 위해 푸리에 급수 활용하는 증명을 살펴봅니다. 이 글에선 Elias M. Stein과 Rami Sakarchi의 [STEIN 푸리에 해석학]에서 소개된 후르비츠의 등주부등식 증명을 소개하고, 구체적으로 설명합니다. 선적분의 개념을 알고 가시면 좋습니다.

이 글에서 증명하는 정리는 다음과 같습니다

둘레의 길이가 l인 닫힌 도형의 넓이를 \( \mathcal{A}(l)\)이라 했을 때 \( \mathcal{A}(l)\)은 다음과 같은 상한을 가진다.

$$ \mathcal{A}(l)\le\frac{l^2}{4\pi} $$

이런 정해진 둘레에서 도형의 최대 넓이를 나타내는 부등식을 등주부등식이라고 합니다. 고대부터 정해진 둘레에서 최대넓이를 가지는 도형은 원으로 널리 알려져 있었지만, 수학적으로 엄밀한 증명을 향한 시도는 19세기가 돼서야 나오기 시작했습니다. 1902년에 드디어 후르비츠가 푸리에 급수를 이용해서 등주부등식을 현대적으로 봤을 때도 엄밀한 증명을 최초로 합니다.

푸리에 해석 5

푸리에 급수를 이용한 등주부등식 증명

이 증명에 쓰이는 넓이의 정의를 봅시다.

주어진 폐곡선을 \(\Gamma\)라 할때 폐곡선에 의해서 둘러싸인 면적은 다음과 같이 표현될 수 있다

\[ \mathcal{A}=\frac{1}{2}\left| \int_{\Gamma}(xdy-ydx)\right|=\left|-\int_{\Gamma}y \, dx\right| \]

이는 그린정리로 생각할 수 있습니다.

벡터장이 \( F(x, y) = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j} \)로 주어져 있고, 선적분의 방향은 면적 A 의 경계에 대해 반시계 방향이라고 할 때,

$$ \iint_A \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \oint_{\partial A} (Pdx + Qdy) $$

\(\partial A\)는 A의 경계를 뜻함

\(P(x,y)=0, \, Q(x,y)=-y\) 로 두고 식에 넣어보면, 그리고 우리 경우에는 \(\partial A=\Gamma\)이니

$$ \mathcal{A}=\left|\iint_A 1 dxdy\right| = \left|-\int_{\Gamma} y \, dx\right| $$

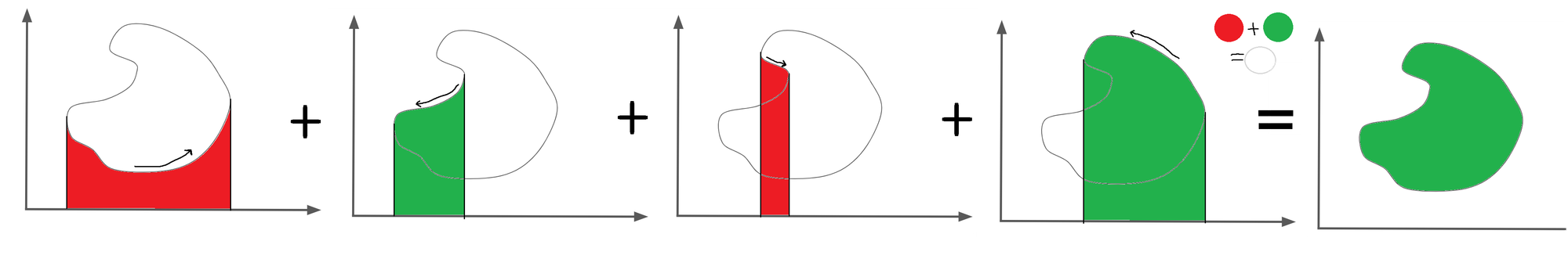

아니면, 그냥 직관적이게

\(-\int_{\Gamma}y \, dx \)의 경우에는 위 그림처럼 적분이 진행 되니까 폐곡선 내부의 넓이가 나옴을 알 수 있습니다.

또한 증명에 앞서서,

$$f(x)=\sum a_n e^{inx}$$

$$g(x)=\sum b_n e^{inx}$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\overline{g(x)}dx=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sum a_n e^{inx}\overline{g(x)}dx$$

$$=\sum a_n \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}e^{inx}\overline{g(x)}dx$$

$$=\sum a_n \overline{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi}{g(x)}e^{-inx}dx}$$

$$=\sum a_n\overline{b_n}$$

(f의 푸리에 급수가 균등수렴하고, g는 적분가능하다) (사실 평균제곱수렴을 증명하면서 알 수 있는 파세발의 항등식으로 f와 g가 둘다 적분가능하기만 해도 저 식이 성립함을 보일 수 있습니다)

(표기의 편의를 위해서 \(\sum_{n=-\infty}^{\infty}\)를 \(\sum\)으로 쓰겠습니다)

임을 알아둡시다. 이는 푸리에급수의 소개 글에서 얘기했듯이, 함수를 벡터로 해석했을 때 나오는 결과입니다.

$$f(x)=(\cdots,a_{-1},a_0,a_1,\cdots)$$

$$g(x)=(\cdots,b_{-1},b_0,b_1,\cdots)$$

$$\therefore \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\overline{g(x)}dx=\langle f, g \rangle$$

$$=\langle (\cdots,a_{-1},a_0,a_1,\cdots),(\cdots,b_{-1},b_0,b_1,\cdots) \rangle$$

$$=\sum a_n\overline{b_n}$$

이렇게 생각할 수도 있습니다.

증명

곡선을 매개화 합니다. 그러니까, 실수축의 한 구간을 우리가 원하는 폐곡선에 대응시키는 겁니다.

( \(\gamma : [0,2\pi]\to \mathbb{R}^2 \) )

$$\gamma(t)=(x(t),y(t)), \, \, t\in[0,2\pi]$$

이때, 등속도가 되게, \(\lVert \gamma'(t) \rVert = \frac{l}{2\pi} \)이게 매개화 합니다. t의 변화량에 딱 정비례하게 폐곡선 위에서 점이 움직이는 것입니다.

(예시)

(슬라이더를 만져보세요)

여기서 \(\lVert \gamma'(t) \rVert = 1 \)로 뒀으니,

$$\frac{l^2}{4\pi^2}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \lVert \gamma '(t) \rVert^2 dt=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}((x'(t))^2+(y'(t))^2)dt$$

두 함수들의 곱의 적분표현이 있으니 함수들의 내적을 생각할 수 있습니다. 내적을 편하게 다루기 위해, 그리고 x(t), y(t)가 정해진 구간에서 정의된 함수이므로, \(x(t),y(t)\)를 푸리에급수로 나타냅시다.

$$x(t)=\sum a_ne^{int}, \,\, y(t)=\sum b_ne^{int}$$

$$x'(t)=\sum in a_ne^{int}, \,\, y'(t)=\sum in b_ne^{int}$$

(\(x(t),y(t)\)는 실함수이니 미분해도 실함수여서 \(x'(t)=\overline{x'(t)}, \, y'(t)=\overline{y'(t)}\))

따라서

\begin{equation*}

\begin{split}

\frac{l^2}{4\pi^2}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}((x'(t))^2+(y'(t))^2)dt &=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(x'(t)\overline{x'(t)}+y'(t)\overline{y'(t)})dt \\ \\

&=\langle x'(t),{x'(t)}\rangle+\langle y'(t),{y'(t)}\rangle \\ \\

&=\sum|n|^2|(|a_n|^2+|b_n|^2) \, \, \, \, \cdots \textbf{(1)}

\end{split}

\end{equation*}

다시 원래 넓이 식으로 돌아와서, 넓이는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다. (치환적분)

\begin{equation*}

\begin{split}

\mathcal{A}=\left|-\int_\Gamma y \, dx\right|=\left|-\int_{0}^{2\pi}y(t)x'(t)dt \right|&=\left|2\pi\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}y(t)x'(t)dt \right| \\ \\

&=2\pi\left| \langle y(t),\overline{x'(t)} \rangle \right| \\ \\

&=2\pi\left| \langle y(t),{x'(t)}\rangle \right| \\ \\

&= 2\pi\left|\sum -in a_n \overline{b_n}\right| \\ \\

&= 2\pi\left|\sum n a_n \overline{b_n}\right| \, \, \, \, \cdots \textbf{(2)}

\end{split}

\end{equation*}

따라서 결국

\begin{equation*}

\begin{split}

\mathcal{A}&= 2\pi\left|\sum n a_n \overline{b_n}\right| \, \, \, by \, \textbf{(2)} \\ \\

&\leq 2\pi\sum \left| n\right| \left| a_n\right| \left| b_n\right| \\ \\

&\leq \pi \sum \left| n\right| (\left| a_n\right|^2+ \left| b_n\right|^2) \, \, \, by \, AM-GM \, inequality \\ \\

&\leq\pi \sum \left| n\right|^2 (\left| a_n\right|^2+ \left| b_n\right|^2) \, \, \, (\because \, |n|\leq|n|^2) \\ \\

&=\frac{l^2}{4\pi} \, \, \, by \, \textbf{(1)}

\end{split}

\end{equation*}

등호성립 조건을 찾아야지 최소의 존재성이 확인되는 것이니 등호성립 조건을 찾읍시다.

(당연히 원이긴 합니다)

마지막 부등호가 등호가 되려면 \(n\leq 1\)이어야 합니다. (1 넘으면 \((|n|<|n|^2)\)이니까)

따라서

$$x(t)=a_{-1}e^{-it}+a_0+a_{1}e^{it}$$

$$ y(t)=b_{-1}e^{-it}+b_0+b_{1}e^{it}$$ 이고,

첫 번째 부등호가 등호가 되려면

$$|-a_{-1}\overline{b_{-1}}+a_{1}\overline{b_{1}}|=|a_{-1}\overline{b_{-1}}|+|a_{1}\overline{b_{1}}|$$

이어야 하고,

두 번째 부등호가 등호가 되려면 \(|a_n|=|b_n|\)이어야 합니다. (\(n=0\)빼고)

\(x,y\)가 실함수여서 \(a_n=\overline{a_{-n}},b_n=\overline{b_{-n}}\)이므로 두 번째 부등호 조건과 결합하면

$$|b_1|=|a_1|=|a_{-1}|=|b_{-1}| $$

\(\textbf{(1)}\)에 의해서는

$$|a_1|^2+|b_1|^2+|a_{-1}|^2+|b_{-1}|^2=4|a_1|^2=\frac{l^2}{4\pi^2}$$

입니다

$$\therefore |b_1|=|a_1|=|a_{-1}|=|b_{-1}|=\frac{l}{4\pi}$$

$$a_1=\frac{l}{4\pi}e^{i\alpha}, \, b_1=\frac{l}{4\pi}e^{i\beta}$$

$$a_{-1}=\frac{l}{4\pi}e^{-i\alpha}, \, b_{-1}=\frac{l}{4\pi}e^{-i\beta}$$

로 둘수 있습니다.

마지막으로 첫 번째 부등호에 의한 조건$$|-a_{-1}\overline{b_{-1}}+a_{1}\overline{b_{1}}|=|a_{-1}\overline{b_{-1}}|+|a_{1}\overline{b_{1}}|$$

에 위 값들을 대입하면

$$\left| -\frac{l^2}{16\pi^2}e^{-i(\alpha-\beta)}+\frac{l^2}{16\pi^2}e^{i(\alpha-\beta)} \right| =\frac{l^2}{8\pi^2}$$

$$\rightarrow \left|i \frac{e^{i(\alpha-\beta)}-e^{-i(\alpha-\beta)}}{2i} \right| =|sin(\alpha-\beta)|=1$$

따라서 \(\alpha-\beta=\frac{\pi}{2} k\) (k홀수)이고, 결국

$$x(t)=\frac{l}{4\pi}e^{-i\alpha}e^{-it}+a_0+\frac{l}{4\pi}e^{i\alpha}e^{it}=a_0+\frac{l}{2\pi}cos(\alpha+t)$$

$$ y(t)=\frac{l}{4\pi}e^{i\beta}e^{-it}+b_0+\frac{l}{4\pi}e^{-i\beta}e^{it}=b_0+cos(\beta+t)=b_0+\frac{l}{2\pi}cos(-\frac{\pi}{2} k+\alpha+t)=b_0\pm \frac{l}{2\pi}sin(\alpha+t)$$

따라서 등호성립조건을 찾았습니다. 그리고 보면 알 수 있듯이, x(t)와 y(t)는 원의 매개방정식 임을 알 수 있어서, 정해진 둘레의 길이에서 넓이가 최대가 되는 폐곡선은 원임이 증명됐습니다.

다시 원래 부등식으로 돌아와서, 둘레 \(l\)인 모든 폐곡선에 대해서 \(\mathcal{A}\leq \frac{l^2}{4\pi}\)(등호는 \(\Gamma\)가 원일 때 성립)이므로 증명이 완료됐습니다.

Comments ()