시리즈 | FA - 4. 푸리에 급수의 균등수렴

오늘은 Elias M. Stein과 Rami Sakarchi의 [STEIN 푸리에 해석학]에서 소개된 푸리에 급수가 균등수렴하는 조건을 다룬 정리를 봅니다. 오늘은 푸리에 급수가 어떻게 수렴하는지에 대해 가볍게 다루면서 균등수렴이니 절대수렴이니 하기 때문에, 수렴에 대해서 어느정도 공부하고 읽으시면 이해가 훨씬 잘 되실 겁니다.

푸리에 해석 4

푸리에 급수의 균등수렴

오늘 우리가 증명하고 싶은 정리는 다음과 같습니다.

f가 연속이고 f의 푸리에 급수가 절대수렴하면 f의 푸리에 급수는 f로 균등하게 수렴한다.

다시 말해, f가 연속이고, \(\sum_{n=-\infty}^{\infty}|\hat{f}(n)|<\infty\)이면

$$S_N(f)(\theta)\to f(\theta) \, \, \, uniformly \, \, \,as \, \, \, N\to \infty$$

\(S_N(f)(\theta)=\sum_{n=-N}^{N}\hat{f}(n)e^{in\theta}\)이고, f의 n번째 푸리에 계수를 \(\hat{f}(n)\)으로 표기합니다.

사실 증명 자체는 책에서는 유일성 정리의 따름정리로 나온 만큼, 논리가 쉽고 명쾌합니다. 증명에 들어가기 전에 바이어슈트라스 M 테스트를 쓰기 때문에 이를 간단히 먼저 다루겠습니다.

\({f_n}\)이 집합 A에서 정의된 함수열일 때 음이 아닌 수열 \({M_n}\)이 다음 조건을 만족하면

-\(\forall x\in A \, \, \, \, |f_n(x)|\leq M_n\)

-\(\sum_{n=0}^{\infty} M_n < \infty\) (수렴한다는 뜻)

그러면 함수로 된 급수 \(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\)가 A에서 균등수렴하고 절대수렴한다.

빠른 증명: (균등수렴 부분만)

\(M_n\)의 급수가 수렴하니 \(\sum_{n=0}^{\infty} M_n\)의 부분합들은 수렴하는 수열이고, 모든 수렴하는 수열은 코시수열이니까 다음이 성립합니다.

$$\forall \epsilon ,\exists N \, s.t. \, \forall m>n>N \, \, \, \, \sum_{k=0}^m M_k-\sum_{k=0}^n M_k=\sum_{k=n+1}^m M_k<\epsilon$$

따라서 \(S_N(x)=\sum_{n=1}^{N} f_n(x)\)로 정의하면

$$|S_m(x)-S_n(x)|=|\sum_{k=n+1}^{m}f_k(x)|\leq\sum_{k=n+1}^{m}|f_k(x)|\leq\sum_{k=n+1}^{m}M_k<\epsilon$$이니까

$$|S(x)-S_n(x)|=\lim_{m \to \infty}|S_m(x)-S_n(x)|<\epsilon$$

따라서 바로 위에 식이 균등수렴의 정의이므로 증명이 완료됩니다.

증명

조건에 의해 \(\sum_{n=-\infty}^{\infty}|\hat{f}(n)|<\infty\)이니까

바이어슈트라스 M 테스트를 씁시다. \(f_n(x)\)를 \(\hat{f}(n)e^{inx}\)로 두고 \(M_n\)을 \(\hat{f}(n)\)으로 두면

$$-\forall x\in \mathbb{R} \, \, \, \, |f_n(x)|=|\hat{f}(n)e^{inx}|\leq|\hat{f}(n)|= M_n$$

$$-\sum_{n=0}^{\infty} M_n=\sum_{n=0}^{\infty}|\hat{f}(n)|\leq\sum_{n=-\infty}^{\infty}|\hat{f}(n)| < \infty $$

이어서 M-test가 만족되고, 똑같이 \(f_n(x)\)를 \(\hat{f}(-n)e^{-inx}\)로 두고 \(M_n\)을 \(\hat{f}(-n)\)으로 두어도 테스트 조건을 만족하니,

$$S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\hat{f}(k)e^{ikx}, \, \, \, S_{-n}(x)=\sum_{k=1}^{n}\hat{f}(-k)e^{-ikx},$$

로 두고 위 둘의 극한을 \(S_1, \, S_2\)로 두면

$$|S_1(x)-S_n(x)|< \epsilon_1$$

$$|S_2(x)-S_{-n}(x)|< \epsilon_2$$

$$|S_1(x)+S_2(x)-S_n(x)-S_{-n}(x))|\leq|S_1(x)-S_n(x)|+|S_2(x)-S_{-n}(x)|<\epsilon_1+ \epsilon_2 <\epsilon$$

이므로 \(S_n(x)+S_{-n}(x)=S_N(f)(x)\)는 균등하게 수렴합니다. \(S_N(f)(\theta)\)는 복소지수함수들의 합이니 연속인데, 균등수렴하기 때문에 극한에서도 연속성이 보존 되어서

\(\lim_{N\to \infty}S_N(f)(\theta)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n)e^{in\theta}\)이 연속이고, \(f(\theta)\)도 조건에 따라 연속이면서 두 함수의 모든 푸리에 계수는 당연히 같으므로 푸리에 급수의 유일성 정리에 의해 모든 \(\theta\)에 대해서

$$f(\theta)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n)e^{in\theta}$$

따라서 증명이 완료됩니다.

푸리에 급수의 균등수렴의 조건으로 \(\sum|\hat{f}(n)|<\infty\)가 있었는데, 사실 이는 f가 두 번 미분가능하다는 조건과 교환 가능합니다.

$$\hat{f}(n)=O(1/|n|^2) \, \, \, as \, \, \, n\to \infty$$

저 O 표기법에 대해서 간단히 설명하자면 어떤 함수가 어떤 값으로 감에 따라서 그 함수의 행동양식을 표현하는 표시입니다. 예를 들어서

$$f(x)=O(g(x)) \, \, \, as \, \, \, x \to \infty$$ 의 정의는

$$\exists x_0,M \, \, s.t. \, \, \forall x>x_0, \, \, \,|f(x)|\leq M|g(x)|$$

Proposition의 증명: f가 두 번 미분가능하니 부분적분을 거듭해서 씁니다

\begin{equation*}

\begin{split}

\hat{f}(n) &=\frac{1}{2\pi } \int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta} d\theta \\

&= \left[ \frac{1}{2\pi }f(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{2\pi in} \int_0^{2\pi} f'(\theta)e^{-in\theta} d\theta \\

&= \frac{1}{2\pi in} \int_0^{2\pi} f'(\theta)e^{-in\theta} d\theta \\

&= \frac{1}{2\pi in} \left[ f'(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{(in)^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta)e^{-in\theta} d\theta \\

&= \frac{-1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta)e^{-in\theta} d\theta

\end{split}

\end{equation*}

이니까, 그리고

$$\left| \int_0^{2\pi} f''(\theta)e^{-in\theta} d\theta\right| \leq \int_0^{2\pi} |f''(\theta)|d\theta=C$$

이어서

$$|\hat{f}(n)|\leq\frac{C}{2\pi}\frac{1}{n^2}$$

이므로 proposition이 성립함을 알 수 있습니다. p-test로 판별하거나, 아니면 단순히 \(1/n^2\)의 급수가 수렴한다는 사실에 따라서 두 번 미분가능한 함수의 푸리에급수는 절대수렴함을 알 수 있습니다. 따라서, 푸리에 급수의 균등수렴의 조건을 처음에서 말했던 것과 다르게 말하면,

f가 연속이고 f가 두 번 미분가능하면 f의 푸리에 급수는 f로 균등하게 수렴한다.

읽어주셔서 감사합니다!

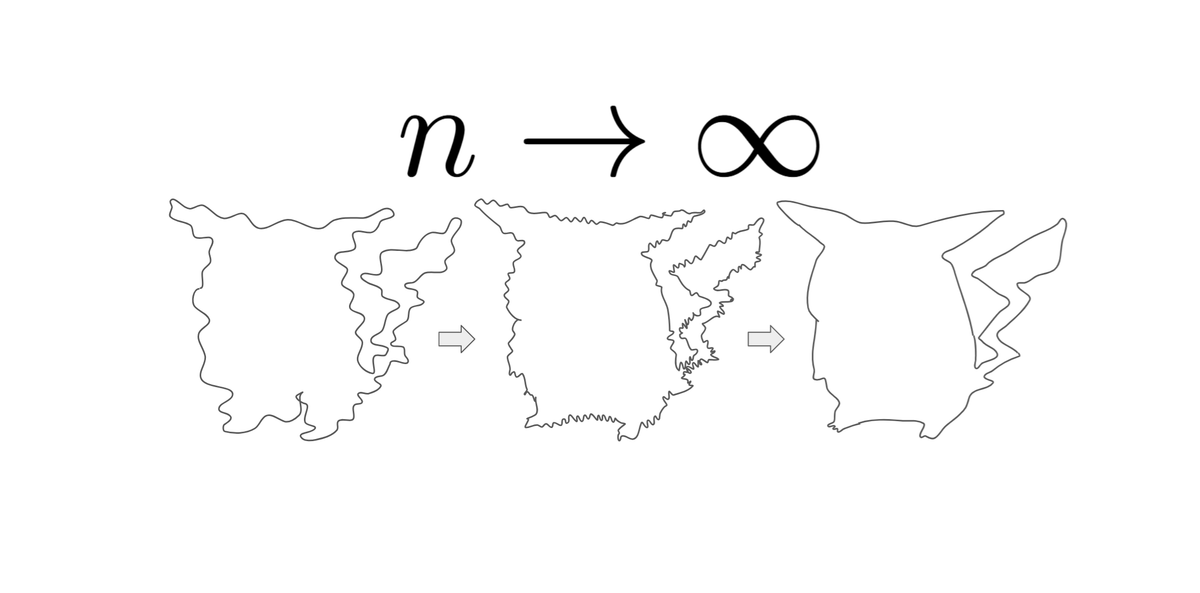

마지막으로 약간만 디테일을 더하자면, 어떤 함수의 푸리에급수의 수렴성은 그 함수의 매끈함(미분n번가능성)과 관련이 있다고 합니다. 앞서서 함수가 두 번 미분가능하면 푸리에급수가 절대수렴함을 보였지만, 사실 두 번 미분가능한 것 보다 약간 더 약한 조건인 "Hölder condition of order α, with α > 1/2"이어도 절대수렴한다고 합니다. 그러니까 약간 재밌게 말하자면 1번 미분가능 보다 더 미분가능하지만, 2번 미분가능보다는 덜 미분가능해도 되는 겁니다.

Comments ()