인공위성 궤도

Introduction

인공위성 궤도의 선택은 위성이 무엇을 관측하고, 누구와 통신하며, 얼마나 오랫동안 임무를 수행할 수 있을지를 결정한다. 이는 천체역학의 법칙, 임무 목표, 그리고 경제적 현실 사이의 복잡한 최적화 문제이다.

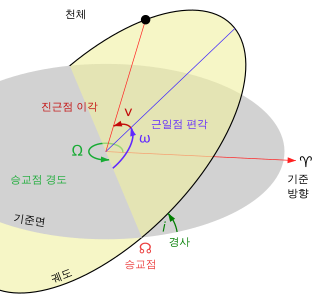

모든 위성 궤도는 그 크기, 모양, 공간적 방향을 정의하는 '케플러 궤도 요소(Keplerian elements)'에 의해 기술된다. 이 중에서도 궤도를 직관적으로 분류하는 데 가장 핵심적인 세 가지 매개변수는 고도(Altitude), 궤도 이심률(Eccentricity), 그리고 궤도 경사각(Inclination)이다.

궤도의 분류와 기본 지식

1. 고도(Altitude)

위성의 고도는 임무 설계의 가장 기본적인 출발점이다. 고도는 통신 지연 시간, 위성 한 기가 감당할 수 있는 지상 커버리지 범위, 그리고 전 지구적 서비스를 위해 필요한 위성의 총 개수라는 세 가지 핵심 요소 사이의 근본적인 상충 관계를 결정한다.

저궤도 (Low Earth Orbit, LEO)

저궤도는 지표면으로부터 고도 160 km에서 2,000 km 사이의 영역으로 정의된다. 이 고도에서 위성은 약 90분에서 120분에 한 번씩 지구를 공전하며, 약 8 km/s의 매우 빠른 속도로 이동한다.

지구와의 근접성은 저궤도의 가장 큰 장점이자 단점이다. 거리가 가깝기 때문에 신호의 전송 지연 시간이 매우 짧고, 약한 출력의 송신기로도 통신이 가능하다. 이는 스타링크(Starlink)와 같은 실시간 위성 인터넷 서비스에 절대적으로 유리한 조건이다. 그러나 위성 한 기가 볼 수 있는 시야각이 좁아, 끊김 없는 전 지구적 서비스를 위해서는 수십에서 수천 기의 위성으로 구성된 대규모 군집(Constellation)이 필수적이다. 이러한 군집 운용은 주파수 간섭, 위성 간 충돌 회피, 그리고 우주 쓰레기 문제와 같은 심각한 기술적 과제를 동반한다.

- 대표 위성: 국제우주정거장(ISS, 고도 약 400 km) , 스타링크(Starlink) 군집, 이리듐(Iridium) 통신위성.

중궤도 (Medium Earth Orbit, MEO)

중궤도는 저궤도와 정지궤도 사이, 즉 고도 2,000 km부터 35,786 km 미만까지의 공간을 차지한다. 이 궤도의 위성들은 수 시간의 공전 주기를 가지며, 대표적으로 GPS 위성은 약 12시간의 주기로 공전한다.

중궤도는 저궤도와 정지궤도의 장점을 절충한 전략적 선택지이다. 저궤도에 비해 훨씬 적은 수의 위성(약 10~15기)으로도 전 지구를 커버할 수 있으며 , 정지궤도보다는 신호 지연 시간이 훨씬 짧아 양방향 통신에 무리가 없다. 이러한 균형 잡힌 특성 덕분에 중궤도는 GPS를 비롯한 전 지구 위성 항법 시스템(GNSS)에 가장 이상적인 궤도로 자리 잡았다.

- 대표 위성: GPS NAVSTAR 군집(고도 약 20,200 km) , 러시아의 글로나스(Glonass), 유럽의 갈릴레오(Galileo).

고궤도 (High Earth Orbit, HEO)

고궤도는 원지점(Apogee) 고도가 정지궤도 고도인 35,786 km보다 높은 모든 궤도를 포괄하는 넓은 개념이다. 종종 이심률이 매우 큰 타원궤도(Highly Elliptical Orbit)와 동의어로 사용되기도 한다. 이러한 궤도는 지구에서 멀리 떨어진 공간에 오래 머물러야 하는 특수한 과학 임무나 군사 임무에 활용된다.

- 대표 위성: 핵폭발 탐지를 위한 미국의 벨라(Vela) 위성.

2. 이심률(Eccentricity)

이심률(e)은 궤도가 완벽한 원에서 얼마나 벗어나 있는지를 나타내는 척도이다. 원궤도의 경우 e=0를 만족하며, 타원궤도의 경우 0<e<1의 값을 가진다. 대부분의 인공위성 궤도는 거의 e가 0에 가깝지만 매우 작은 정도의 이심률을 가진 타원이다.

이심률이 궤도 운용에 미치는 가장 중요한 물리적 결과는 케플러의 제2법칙, 즉 '면적 속도 일정의 법칙'에서 비롯된다. 케플러 제 2법칙은 위성이 같은 시간 동안 쓸고 지나가는 궤도와 궤도의 초점이 이루는 부채꼴의 넓이가 항상 같다는 법칙이다. 쉽게 말해, 위성이 지구에 가장 가까운 지점인 근지점(Perigee)에서 가장 빠르게 움직이고, 가장 먼 지점인 원지점(Apogee)에서 가장 느리게 움직인다는 것이다. 이 원리는 특정 지역 상공에서 위성이 머무는 시간, 즉 체류 시간(dwell time)을 극대화하는 데 핵심적으로 사용된다. 특히 몰니야 궤도는 이 원리를 적극적으로 활용하여 원지점(러시아 상공 위)에서의 긴 체류 시간을 임무에 이용하는 대표적인 사례이다.

3. 경사각(Inclination)

궤도 경사각(i)은 위성의 궤도면과 지구의 적도면이 이루는 각도를 의미한다. 이 경사각은 위성의 지상 궤적(ground track)이 도달할 수 있는 지리적 범위를 직접적으로 결정한다. 즉, 경사각이 50도인 위성은 북위 50도와 남위 50도 사이를 왕복하며, 그보다 더 높은 위도 지역의 상공을 직접 통과할 수는 없다. 이 단순한 기하학적 제약은 위성 임무의 서비스 가능 지역을 정의하는 강력한 설계 변수가 된다.

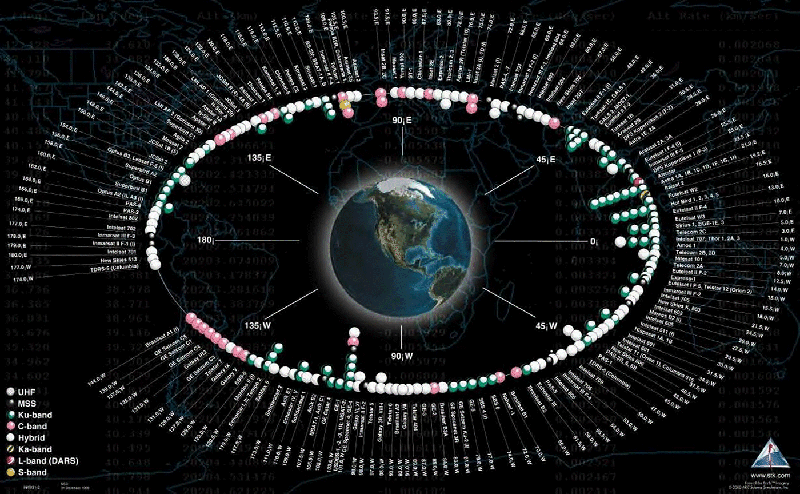

- 적도 궤도 (Equatorial Orbit): 경사각이 0∘인 궤도로, 위성은 항상 적도 상공을 따라 공전한다. 정지궤도(GEO)가 대표적인 적도 궤도이다.

- 극궤도 (Polar Orbit): 경사각이 약 90∘에 가까운 궤도이다. 위성은 지구의 남극과 북극 상공을 모두 통과한다. 위성이 남북으로 비행하는 동안 지구가 그 아래에서 자전하기 때문에, 극궤도 위성은 시간이 지남에 따라 지구 표면 전체를 훑으며 관측할 수 있다. 이는 지도 제작, 자원 탐사, 군사 정찰 등 지구 관측 임무에 매우 이상적인 궤도이다.

- 순행 궤도 (Prograde Orbit): 경사각이 0∘≤i<90∘인 궤도이다. 위성은 지구의 자전 방향(서쪽에서 동쪽)과 같은 방향으로 공전한다. 지구의 자전 속도를 발사 시에 활용할 수 있으므로, 역행 궤도에 비해 더 적은 연료로 궤도에 진입할 수 있어 경제적이다.

- 역행 궤도 (Retrograde Orbit): 경사각이 90∘<i≤180∘인 궤도이다. 위성은 지구의 자전 방향과 반대 방향(동쪽에서 서쪽)으로 공전한다. 지구의 자전 속도를 거슬러 지구 속도에 도달해야 하므로 궤도 진입에 더 많은 에너지가 필요하다. 태양 동기 궤도가 대표적인 역행 궤도이다. 또한, 이스라엘의 경우 동쪽으로 발사했다가 중간에 발사 실패하면 파편이 적대 국가에 떨어지기 때문에 역행 궤도를 사용한다고 한다.

주요 임무 궤도

1. 정지궤도 (Geostationary Orbit, GEO) 및 지구 동기 궤도 (Geosynchronous Orbit, GSO)

지구 동기 궤도(GSO)는 공전 주기가 지구의 자전 주기(정확히는 1 항성일, 23시간 56분 4초)와 일치하는 고도 35,786 km의 궤도를 말한다. 이 궤도의 위성은 매일 같은 시간에 지상의 동일한 지점 위로 되돌아온다.

정지궤도(GEO)는 지구 동기 궤도의 매우 특별한 경우이다. 정지궤도는 이심률이 0인 완벽한 원궤도이면서 동시에 경사각이 0∘로, 적도면과 정확히 일치해야 한다. 이 두 조건이 충족되면 위성은 지구의 자전과 완벽하게 동기화되어, 지상에서 볼 때 마치 하늘의 한 지점에 고정되어 있는 것처럼 보인다.

이러한 특성 덕분에 정지궤도는 방송 및 통신 위성에 가장 널리 사용된다. 지상 수신 안테나를 위성을 향해 한 번 고정해두면 추가적인 추적이 필요 없기 때문이다. 또한, 특정 지역을 24시간 지속적으로 감시할 수 있어 기상 관측에도 매우 유용하다. 하지만 고도가 매우 높아 신호 지연 시간이 수백 밀리초에 달하고, 적도 상공에 위치하기 때문에 위도 81도 이상의 극지방에는 서비스를 제공할 수 없는 한계가 있다.

반면, 경사각이나 이심률이 0이 아닌 일반적인 지구 동기 궤도(GSO) 위성은 지상에서 관측했을 때 하루를 주기로 8자 모양의 궤적, 즉 아날렘마(analemma)를 그린다.

여기서 주목할 점은, 경사각을 가진 GSO가 반드시 임무 실패를 의미하지는 않는다는 것이다. 오히려 이는 위성의 수명을 연장하기 위한 의도적인 운용 방식일 수 있다. 위성이 완벽한 0∘ 경사각을 유지하기 위해서는 주기적으로 남북 방향 위치를 보정(North-South station-keeping)해야 하는데, 이 과정에서 상당한 양의 연료가 소모된다. 따라서 위성의 연료가 고갈될 즈음, 운영사는 의도적으로 남북 방향 보정을 포기하고 경사각이 서서히 증가하도록 내버려 둔다. 이를 '경사 궤도 운용(inclined orbit operation)'이라 하며, 연료를 아껴 위성의 서비스 수명을 수 년 더 연장할 수 있다. 실제로 무궁화 1호 위성은 발사 과정에서 문제가 생겨 예정보다 많은 연료를 소모한 뒤, 수명을 연장하기 위해 경사 궤도로 운용된 바 있다.

- 대표 위성: 무궁화 위성 시리즈, 천리안 위성, 인텔샛(Intelsat), GOES 기상위성.

2. 태양 동기 궤도 (Sun-Synchronous Orbit, SSO)

태양 동기 궤도는 지구가 완벽한 구가 아니라 적도 부분이 약간 부풀어 오른 편평한 타원체라는 사실을 역이용한다. 지구의 편평함으로 인해 발생하는 중력 섭동은 위성의 궤도면을 서서히 회전시키는데, 이를 '궤도면 세차운동(precession)'이라고 한다.

태양 동기 궤도는 위성의 고도와 경사각을 매우 정밀하게 조절하여, 이 궤도면 세차운동의 속도를 하루에 약 0.9856∘로 맞춘 궤도이다. 이 값은 지구가 태양 주위를 공전하는 속도와 정확히 일치한다. 그 결과, 위성의 궤도면은 항상 태양과 일정한 각도를 유지하며 지구 주위를 공전하게 된다.

이러한 동기화의 핵심적인 결과는 위성이 특정 지역 상공을 통과할 때, 그 지역의 지방 태양시(Local Solar Time)가 항상 동일하게 유지된다는 점이다.20 예를 들어, 어떤 위성이 항상 오전 10시 30분에 적도를 통과하도록 설계할 수 있다. 이는 지구 관측에 있어 엄청난 장점을 제공한다. 매번 같은 시간에 같은 장소를 촬영하면 태양의 고도와 그림자 방향 등 광원 조건이 거의 일정하게 유지되기 때문에 , 시간에 따른 변화(예: 도시 개발, 삼림 파괴, 빙하 면적 변화)를 비교 분석할 때 조명 조건의 차이라는 변수를 제거할 수 있다.

태양 동기궤도의 특정한 경우로 여명-황혼궤도가 있다. 이 궤도에서는 위성이 태양을 항상 노출될 수 있는데, 이는 여명이 있거나 황혼이 지는 지역상공만을 지나야 가능하므로 이름이 여명-황혼궤도인 것이다. 태양광 발전 패널을 이용해서 24시간 내내 전력을 생산할 수 있으므로 배터리가 작은 위성에서 주로 사용한다. 이 궤도를 사용하지 않으면 지구에 의해 태양빛이 가린 밤인 구역을 지나는 동안 배터리에 저장된 전력으로 버텨야 하기 때문이다.

또한 이러한 동쪽 방향의 세차운동을 유도하기 위해서는 궤도 경사각이 90∘보다 커야 하므로, 태양 동기 궤도는 필연적으로 역행 궤도가 된다. 대부분의 태양 동기 궤도는 고도 600-800 km, 경사각 약 98∘, 주기 96-100분 정도의 특성을 가진다.

태양 동기 궤도는 대부분의 궤도 설계에서 연료를 소모하며 보정해야 하는 '섭동'이라는 골칫거리를 오히려 임무의 핵심 기능으로 전환시킨 것이다.

- 대표 위성: 랜드샛(Landsat) 시리즈, 프랑스의 SPOT, IKONOS , 다목적실용위성(아리랑) 시리즈, 각종 정찰 및 기상 위성.

2.3. 몰니야 궤도 (Molniya Orbit)

몰니야 궤도는 냉전 시대 구소련의 지정학적 필요에 의해 탄생한 궤도이다. 러시아와 같이 국토의 대부분이 고위도에 위치한 국가에서는 적도 상공의 정지궤도 위성을 이용하기 어렵다. 위성의 고도가 낮아 지평선 근처에 위치하기 때문에 통신 품질이 저하되고 지형에 의한 신호 차단이 발생하기 쉽다. 몰니야 궤도는 이러한 문제를 해결하기 위해 설계되었다.

몰니야 궤도는 이심률이 매우 큰 타원궤도(HEO)로, 근지점 고도는 약 500-600 km, 원지점 고도는 약 40,000 km에 달한다. 공전 주기는 약 12시간(항성일의 절반)이다. 이 궤도의 핵심은 케플러 제2법칙에 따라 위성이 원지점 근처에서 매우 느리게 움직인다는 점이다. 위성은 전체 공전 주기 12시간 중 약 8시간을 원지점이 위치한 북반구 고위도 지역 상공에 머무르며 서비스를 제공하고, 나머지 시간에는 남반구 상공의 근지점을 빠르게 스쳐 지나간다. 따라서 24시간 끊김 없는 서비스를 위해서는 최소 3기의 위성이 필요하다.

몰니야 궤도의 가장 중요한 기술적 특징은 경사각이 정확히 63.4∘라는 점이다. 이 '임계 경사각(critical inclination)'에서는 지구의 편평함으로 인해 발생하는 장주기 섭동 중 원지점의 위치를 변화시키는 힘이 상쇄된다. 그 결과, 원지점은 남반구로 이동하지 않고 항상 북반구 상공에 '고정'되어 임무 목적을 안정적으로 수행할 수 있다.

아래 예시에서 볼 수 있듯, 극을 지나는 것 말고는 사용할 이유가 별로 없기에 전부 극지에 관련된 미션을 가진다.

- 대표 위성: 구소련/러시아의 몰니야(Molniya) 통신위성 시리즈 , 미국의 신호정보 수집 위성 점프시트(Jumpseat)/트럼펫(Trumpet), 러시아의 툰드라(Tundra) 조기경보위성.

특수 목적 궤도

1. 천이 및 폐기 궤도 (Transfer and Disposal Orbits)

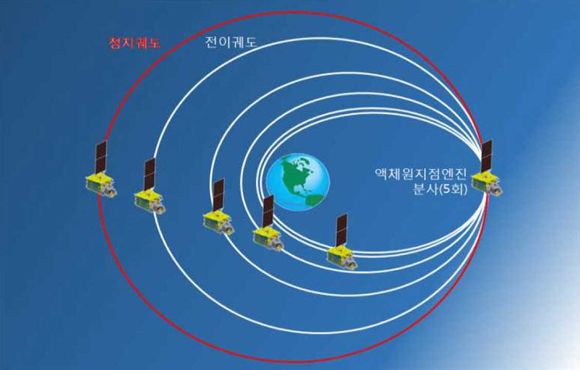

정지천이궤도 (Geostationary Transfer Orbit, GTO)

정지천이궤도는 위성을 최종 목표인 정지궤도(GEO)에 올리기 위한 중간 단계의 타원궤도이다. 발사체는 위성을 LEO 고도의 근지점과 GEO 고도의 원지점을 갖는 GTO에 올려놓는다. 이후 위성은 자체에 탑재된 원지점 엔진(Apogee Kick Motor)을 원지점에서 분사하여 속도를 높임으로써 궤도를 원형으로 만들고 최종적으로 정지궤도에 진입한다. 이는 발사체가 직접 정지궤도까지 올라가는 것보다 훨씬 효율적인, 에너지를 절약하는 기동 방식이다. GTO는 목표로 하는 정지궤도와 발사체의 성능 등 여러 요소를 고려하여 임무마다 궤도가 특정하게 계산되어야 한다.

묘지궤도 (Graveyard Orbit)

묘지궤도는 수명을 다한 위성을 안전하게 폐기하기 위한 처리 궤도이다. 특히 위성들이 밀집해 있어 충돌 위험이 높은 정지궤도에서 주로 사용된다. 정지궤도 위성을 대기권으로 재진입시켜 소각하려면 막대한 양의 연료가 필요하기 때문에, 대신 남은 연료를 소량 사용하여 원래 궤도보다 약 300 km 더 높은 궤도로 이동시킨다. 이 '묘지'로 옮겨진 위성은 다른 운용 중인 위성들과의 충돌 위험을 최소화한다. 이 기동은 위성이 수명 종료 시점까지 정상적으로 제어 가능해야만 수행할 수 있다.

2. 고위도 및 특정 지역 서비스 궤도

툰드라 궤도 (Tundra Orbit)

툰드라 궤도는 몰니야 궤도의 변형으로, 역시 고위도 지역 서비스를 목표로 한다. 몰니야 궤도와 마찬가지로 이심률이 크고 경사각이 63.4∘이지만, 공전 주기가 24시간(1 항성일)이라는 점이 다르다. 툰드라 궤도 위성의 지상 궤적은 특정 지역 상공에 고정된 8자 모양을 그리며, 몰니야 궤도보다 더 긴 시간 동안 특정 지역에 머무를 수 있다. 따라서 단 2기의 위성만으로도 24시간 연속 서비스가 가능하다.

준천정 궤도 (Quasi-Zenith Orbit, QZO)

준천정 궤도는 일본의 위성항법시스템 QZSS가 사용하는 경사 지구 동기 궤도(inclined GSO)이다. 여러 기의 위성이 비대칭적인 8자 모양의 궤적을 그리도록 배치되어, 항상 최소 1기의 위성이 일본 상공의 천정(zenith)에 가까운 높은 고도에 위치하도록 설계되었다. 이는 고층 빌딩이 많은 도심 지역에서 낮은 고도의 GPS 위성 신호가 차단되는 문제를 해결하고 항법 정확도를 높인다.

3. 과학 및 탐사 임무 궤도

라그랑주점 궤도 (Lagrangian Point Orbits)

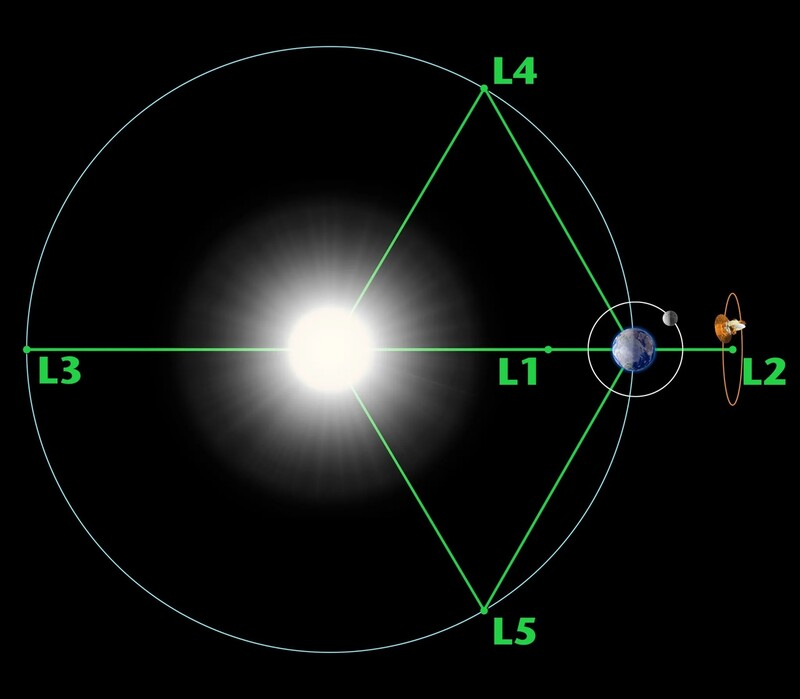

라그랑주점은 지구와 같은 행성 주위를 도는 궤도가 아니라, 태양-지구와 같이 두 개의 큰 천체가 만드는 중력장 내에서 중력과 원심력이 균형을 이루는 5개의 특별한 지점이다. 이 지점에서는 적은 연료로 안정적인 위치를 유지할 수 있다.

- 헤일로 궤도 (Halo Orbit): L1, L2, L3와 같이 불안정한 라그랑주점 자체에 머무는 대신, 그 지점 주위를 맴도는 3차원적인 주기 궤도를 헤일로 궤도라고 한다. 이는 최소한의 연료 보정만으로 라그랑주점의 이점을 누리면서도 안정적으로 위치를 유지하는 전략이다.(일정한 위치에 박히면서 연료를 줄일 수 있는 개꿀 궤도)

- 대표 사례 - 제임스 웹 우주 망원경 (JWST): JWST는 지구로부터 150만 km 떨어진 태양-지구 L2 라그랑주점 주위의 헤일로 궤도에 위치한다. L2 지점은 태양, 지구, 달이 항상 같은 방향에 위치하기 때문에, 단 하나의 거대한 차양막으로 이들의 빛과 열을 모두 차단할 수 있다. 이는 극저온 상태를 유지해야 하는 JWST의 적외선 관측 장비에 필수적인 환경을 제공한다.

4. 궤도 안정성 및 효율성 최적화 궤도

동결궤도 (Frozen Orbit)

동결궤도는 지구 중력장의 비대칭성, 태양과 달의 인력 등 자연적인 섭동으로 인해 궤도의 모양(이심률)과 방향이 변하는 것을 최소화하도록 초기 궤도 요소를 정밀하게 선택한 궤도이다. 특정 조건에서 여러 섭동 효과들이 서로를 상쇄시켜, 장기간에 걸쳐 궤도의 형태가 거의 변하지 않고 '얼어붙은(frozen)' 상태를 유지한다. 이는 궤도 유지를 위한 연료(station-keeping propellant) 소모를 극적으로 줄여 위성의 운용 수명을 연장하는 데 기여한다. 이는 복잡한 중력장 섭동(J2, J3 등)을 문제로 보지 않고, 오히려 이를 제어하여 안정성을 얻는 고차원적인 궤도 설계 기법이다.

반복 지상 궤도 (Repeating Ground Track Orbit)

반복 지상 궤도는 위성의 고도와 주기를 정밀하게 조정하여, 위성이 일정한 수의 궤도를 돈 후 정확히 같은 지상 경로를 다시 지나가도록 설계된 궤도이다. 이는 위성의 공전 주기와 지구의 자전 주기 사이에 특정한 정수비 관계가 성립하도록 궤도를 설정함으로써 달성된다. 특정 지역을 주기적으로 동일한 조건에서 관측해야 하는 임무(예: 자원 탐사, 환경 변화 모니터링)에 필수적이며, 여러 시점에서 촬영된 데이터를 직접 비교 분석하는 것을 가능하게 한다.

결론

위에서 설명한 내용을 기반으로, 만약 독자들이 어떤 위성의 궤도를 알게 된다면 그 위성이 대강 어떤 미션을 가지고 있는지를 추론할 수 있을 것이다. 이 지식이 여러분의 지식을 채우고 응용하는데 도움이 될 수 있기를 바란다.

Comments ()