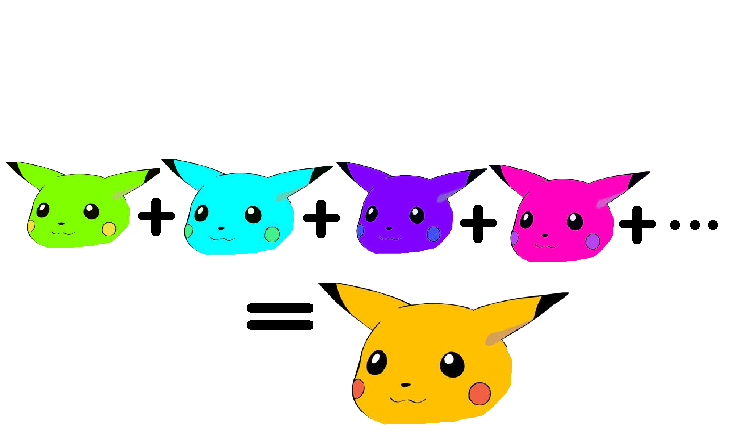

시리즈 | FA - 7. 급수의 다양한 수렴과 Fejér's Theorem

오늘은 수렴의 정의에 대한 고찰과 Elias M. Stein과 Rami Sakarchi의 [STEIN 푸리에 해석학] 에서 소개된 페예르의 정리를 살펴봅니다.

푸리에 해석 7

급수의 다양한 수렴과 Fejér's theorem

일단 다음 수식을 감상해봅시다.

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$$

무한의 값을 유한으로 표현한, 규칙적인 구조에서 파이 제곱이 튀어나오는 아름다운 식입니다. 1735년 오일러를 수학 슈퍼스타로 만들어준 등식으로, 개인적으로는 수학의 흥미를 불러 일으켜준 처음 수식 중 하나 입니다.

볼차노, 코시, 바이어슈트라스가 있기 한 세기 전 오일러는 그의 뛰어난 직관과 멱급수의 조작으로 급수들의 값을 찾아냈습니다. 심지어 그는 아래와 같은 발산급수들에까지 값을 부여합니다.

$$1-1+1-1+1-1+\cdots=\frac{1}{2}$$

$$1-1+2-6+24-120+720-5040+\cdots=0.5963\cdots$$

하지만 엄밀함이 부족했던 오일러의 논증에 의해서 그란디 급수라는 이름으로 알려진 첫 번째 급수는 18세기 동안 수렴 값이 0이니, 1이니, 1/2 등 논쟁이 있었고, 자명하게 발산하는 두 번째 급수같은 경우에는 받아들이지 못하는 수학자들도 많았습니다.

19세기 초 코시가 엡실론 델타로 정의한 극한을 이용해 급수의 수렴을 정의함으로서 그가 정의한 수렴에서 그란디 급수는 수렴하지 않는 거로 판명납니다.

\(s_N=\sum_{n=1}^{N}a_n\)일때

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\lim_{N\to\infty}s_N$$

그렇다면 오일러는 틀렸던 걸까요?

코시의 수렴의 정의를 보면 틀린 게 맞겠지만, 생각해보면 코시의 수렴의 정의는 어디까지나 코시가 정한 것입니다. 물론 그 정의는 더하면 더할 수록 극한 값에 더 가까워진다는 급수의 수렴에 대한 직관을 수식으로 엄밀하게 표현한 것이니 매우 잘 만든 정의라고 할 수 있지만, 어디까지나 만들어진 정의일 뿐입니다.

"수학의 본질은 그 자유로움에 있다"라 칸토어가 말했듯, 수학에는 어떤 것이 무조건 어떤 방식으로 돼야만 하는 게 없습니다. 충분한 논리와 좋은 아이디어가 있다면 당장 특정 수학 증명에 도움이 안 돼도 그 논리 흐름만으로도 가치가 있는 것입니다. 애초에 수학도 수학 그 자체로는 현실에 별로 도움이 안 되니 수학이 수학에게 쓸모나 어떤 상식에 부합해야함을 요구하는 게 말이 안 됩니다.

그리고 마치 수학이 미리 만들어진 논리로써 후에 수많은 분야에서 유용하게 쓰이듯이(대표적인 예로 아인슈타인의 일반상대성이론을 기술하는데 리만의 비유클리드기하학이 쓰인 사례가 있습니다), 지금의 수학에서 비직관적으로 보이고 도대체 현재 우리가 관심있는 문제와 무슨 상관이 있나 싶은 새로운 수학도 나중에는 다 연결될 수도 있습니다.

결국 이런 생각 하에 우리는 급수의 수렴의 정의를 확장할 동기를 얻을 수 있습니다. 이러한 급수의 수렴의 확장으로 체사로 합, 아벨 합, 보렐 합 등이 있습니다. 이 합 방법들을 통해서 기존의 코시가 제시한 직관적인 급수합을 포함하면서 그 급수의 정의가 정의하지 못했던 급수들에 값을 부여할 수 있게 됩니다.

체사로 합은 다음과 같이 부분합들의 평균의 극한으로 정의됩니다.

급수의 수렴은 다음과 같이 새롭게 정의할 수 있습니다.

\(s_N=\sum_{n=1}^{N}a_n\)이고, 체사로 평균이라는 부분합의 평균을 다음과 같이 정의합니다

\(\sigma_N=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}s_n\) 이를 통해서 급수의 수렴을 부분합의 극한이 아니라 체사로 평균의 극한으로 정의할 수 있습니다. 어떤 급수가 체사로 합의 관점에서 L로 수렴할 때 "그 급수는 L로 체사로 합 가능하다"라고 합니다

직관적으로 생각했을 때 N이 커짐에 따라 \(s_n\)의 극한(원래 급수의 수렴값의 정의)에 가까운 \(s_n\)들의 비율이 \(s_1+s_2+\cdots+s_N\)들 사이에서 늘어나니 위 \(\sigma_N\)이 원래 급수가 수렴하는 값으로 동일하게 수렴할 거를 당연히 생각할 수 있습니다. 증명은 이 직관을 입실론 델타의 언어로 쓰면 됩니다.

이렇게 확장한 급수의 수렴으로 그란디 급수를 계산해보면

$$s_1=1, \, s_2=0, \, s_3=1, \, s_4=1, \, \cdots $$

으로,

$$\sigma_{2N}=\frac{N}{2N}, \, \sigma_{2N+1}=\frac{N+1}{2N+1}$$

이어서

$$\lim_{N\to\infty}\sigma_{N}=\frac{1}{2}$$

임으로, 그란디 급수의 값을 오일러가 생각했던 \(\frac{1}{2}\)으로 지정할 수 있습니다!(사실 오일러도 부분합의 평균의 관점으로도 보기도 함)

그리고 보렐 합을 통해서는 유계가 아닌 급수들에도 값을 부여할 수 있게 되는데 이 값들은 오일러가 유도한 것과 값은 같습니다. 하지만, 엄밀한 정의를 통해서 정당성을 얻습니다.

페예르의 정리

푸리에 급수를 다룰 때 앞서 다룬 푸리에 급수의 균등수렴을 보면 푸리에 급수가 예쁘게 수렴하려면 두 번 미분가능하거나 더 약하게는, \(\alpha>\frac{1}{2}\)인 횔더 조건이라는 단순히 연속한 것 보다는 더 매끄러워야 하는 조건이 필요합니다. 여기서 더 넓은 범위의 급수가 수렴할 수 있게 해주는 체사로 합으로 푸리에 급수를 합해보면 좋은 결과가 나올 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 실제로 페예르의 정리라는 굉장히 강력한 정리를 체사로 합을 통해 얻을 수 있습니다.

\(f\)가 적분가능한 함수일 때, \(f\)의 푸리에 급수는 \(f\)가 연속인 모든 점 \(x\)에서 \(f\)로 체사로 합 가능하다.

또한, 만약에 한 구간에서 \(f\)가 연속이면, \(f\)의 푸리에 급수는 그 구간 내에서 \(f\)에 균등하게 체사로 합 됩니다.

증명은 좋은 핵의 개념을 쓰면 매우 쉽게 얻을 수 있습니다.

푸리에 급수의 부분합은 다음과 같으니,

$$S_N(f)(x)=\sum_{n=-N}^{N}a_n e^{inx}$$

체사로 평균은 다음과 같이 나옵니다

$$\sigma_N(f)(x)=\frac{S_0(f)(x)+S_1(f)(x)+\cdots+S_N(f)(x)}{N}$$

합성곱과 좋은 핵에서 나왔던 걸 상기해봅시다. 푸리에 급수의 부분합은 디리클레 핵과 함수의 합성곱으로 표현될 수 있습니다.

$$S_N(f)(x)=(f\ast D_N)(x)$$

합성곱의 선형성으로

$$\sigma_N(f)(x)=\frac{(f\ast D_0)(x)+(f\ast D_1)(x)+\cdots(f\ast D_N)(x)}{N}$$

$$=(f\ast \frac{D_0(f)(x)+D_1(f)(x)+\cdots+D_N(f)(x)}{N})(x)$$

그래서 \(\frac{D_0(f)(x)+D_1(f)(x)+\cdots+D_N(f)(x)}{N}\)이 \(f\)와 합성곱을 했을 때 체사로 평균을 주는 핵입니다.

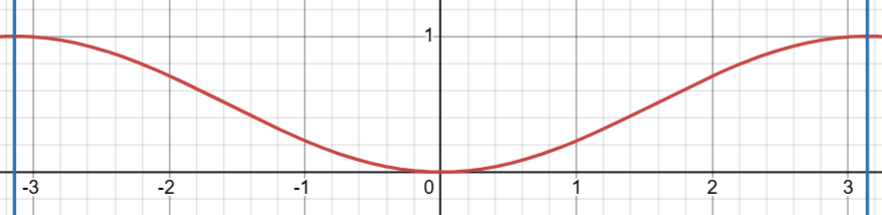

$$F_N(x)=\frac{D_0(f)(x)+D_1(f)(x)+\cdots+D_N(f)(x)}{N}=\frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}$$

페예르 핵은 좋은 핵입니다! 좋은 핵의 조건들을 다시 보자면

다음과 같은 조건을 만족하는 \(\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}\)들을 좋은 핵이라고 한다

(1) 모든 $n \geq 1$에 대해서

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(x) dx = 1$$

(2) $M > 0$이 $n \geq 1$인 모든 n에 대해서 다음을 만족하게 존재한다,

$$\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(x)| dx \leq M$$

(3) 모든 $\delta > 0$에 대해,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |K_n(x)| dx \to 0, \quad \text{as } n \to \infty$$

입니다. 하나하나 확인해봅시다.

(1):

$$F_N(x)=\frac{D_0(f)(x)+D_1(f)(x)+\cdots+D_N(f)(x)}{N}$$를 이용해서 합시다.

$$\int_{-\pi}^{\pi}D_N(x)dx = \int_{-\pi}^{\pi}\sum_{n=0}^N e^{inx}dx $$

$$=\sum_{n=0}^N \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}dx$$

$$=2\pi$$

로 쉽게 증명할 수 있습니다.

(2):

$$F_N(x)=\frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}\geq 0$$

이어서 절대값이 벗겨져서 (1)과 적분값이 같아서 당연히 적분값의 상한 M이 존재함을 알 수 있습니다.

(3):

\(\delta>0\)를 잡으면 \(\sin^2(x/2)\)는 구간 \(\delta\leq |x| \leq\pi\)에서

\(\sin^2(x/2)\geq c_{\delta}\)인 \(c_{\delta}\)를 잡으면

\(|\sin^2(Nx/2)|\leq 1\)이어서

\begin{equation*}

\begin{split}

\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |K_n(x)| dx &= \int_{\delta \leq |x| \leq \pi}\left| \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}\right| \\[1.5ex]

&\leq \int_{\delta \leq |x| \leq \pi}\frac{1}{Nc_{\delta}} \\[1.5ex]

&=\frac{2(\pi-\delta)}{Nc_{\delta}}

\end{split}

\end{equation*}

따라서 상수\(\times\frac{1}{N}\)은 \(N\)이 무한대로 감에 따라 0으로 갑니다.

이로써 \(F_N\)이 좋은 핵임이 증명됐습니다. 그리고 좋은 핵의 성질에 따라 푸리에 급수의 체사로 합은 연속인 점에서 수렴하며, 연속인 구간에서 균등수렴합니다.

또한 페예르의 정리를 다른 말로 하면

\(f\)가 어떤 구간에서 적분가능하고 연속이면, \(\forall \epsilon >0\), 어떤 삼각다항식 \(P(x)\)가 존재해서 구간 내 모든 점에서 다음을 만족한다.

$$\left| f(x)-P(x) \right| < \epsilon$$

그러니까, 임의로 그 구간 내에서 \(f\)를 근사하는 삼각다항식이 존재하는 것입니다. 그리고 그때 그 삼각다항식 \(P\)는 \(f\)의 부분 체사로 합입니다.

으로 보면 페예르의 정리가 바이어슈트라스 근사정리의 삼각다항식 버전임을 알 수 있습니다. 이 정리의 중요성을 강조하기 위해 다시 말하자면, 임의의 연속인 함수는 삼각다항식으로 임의로 가깝게 근사할 수 있음이 증명된 것입니다.

Comments ()